过去一年,Hyperliquid 以雷霆之势吸引用户,交易量远超一众竞争对手,依靠持续不断的话题与强大的社区生态,其社区治理代币$HYPE 持续走高。而随着 Hyperliquid 开启了生态的稳定币 USDH 的拍卖和提案,再次引发市场的话题,在今日再次达到新高,现报价 54.7 美元。

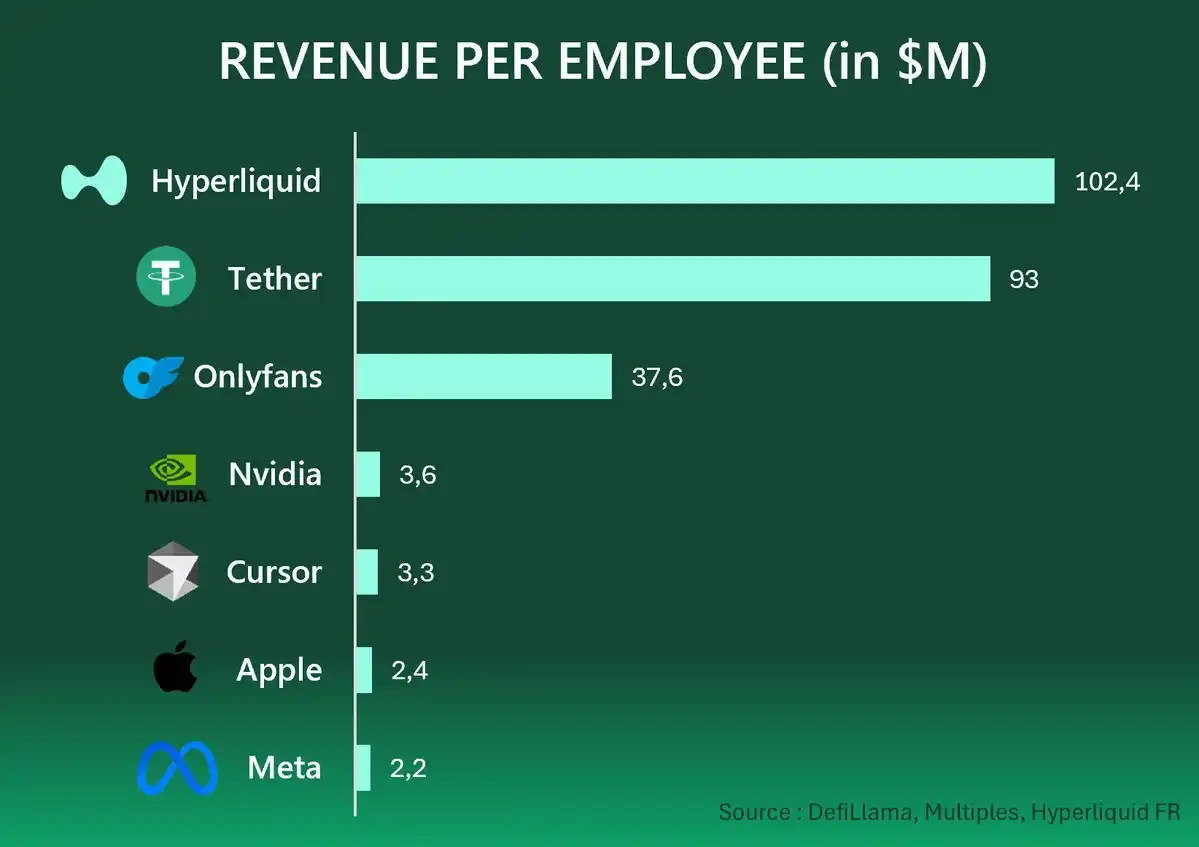

作为这一轮加密周期中最成功的公司之一,有两组有意思的数据。第一个是协议收入,8 月份 Hyperliquid 的协议费用收入达到 1.1 亿美元,全年预期收入超过 11 亿美元。

另一个是从估值的角度。根据 Coingecko 的数据,Hyperliquid 目前市值超过 120 亿美元,在加密市场排名第 18 名。如果剔除稳定币和锚定资产,它其实进入了前十名。要知道在去年 12 月,它的市值还不到 20 亿美元。

在 Crypto 这个「胖协议、瘦应用」的世界,应用的估值远低于协议。然而在这一轮周期中,这个叙事正在反转,Hyperliquid 就是最典型的代表。还有一点很有意思,Hyperliquid 创始人 Jeff 在访谈里透露,公司只有 11 个人,也就是说每位团队成员每年能创造超过 1 亿美元的收入,这让 Hyperliquid 成为全世界人均创收最高的公司之一。

那么它究竟做了哪些机制创新?团队做对了什么?未来会怎么发展?最新一期 Web3 101 节目请来了 DeFi 社区的老玩家,小浣熊老师一起聊聊。他的小浣熊 telegram 频道应该是华语社区最活跃最有影响力的社区之一。他本人也是 hyperliquid 的深度参与者,同时是 HYPE 的持币大户。以下观点均来自播客内容整理(收听播客:《E61|挑战币安,巨鲸为什么都爱用 Hyperliquid?》)

TL;DR

小浣熊的早期参与:他在 2023 年 8 月 Private Beta 时就加入 Hyperliquid,最初被社区推荐,后来因团队专业性与流动性机制(HLP)吸引而深入跟随。凭借早期参与与长期投入,他在代币上获利千万美元以上。

Hyperliquid 的产品优势:采用 CLOB + 主动做市机制,流动性效率高、稳定性好,体验接近 CEX(90%),在市场剧烈波动时也能保持顺滑。相比 GMX 的 GLP 实物交割模式,HLP 的现金结算方式更接近 CEX,能扩展更多交易对和流动性,但风险更依赖团队风控。

Perp DEX 的发展脉络:dYdX(交易挖矿→刷量依赖代币价格)、GMX(GLP 模式→稳健但扩展性不足)、到 Hyperliquid(CLOB + HLP→速度快、交易对丰富、流动性厚),逐步走向接近中心化的体验。

没有 VC 的流动性飞轮:创始人团队自带做市商背景,早期注入超 1 亿美元流动性,并用跟单池、Friendtech 指数、空投 Purr、积分机制等设计持续拉新和留存。通过「积分+空投+透明巨鲸仓位」叙事,迅速建立了社群共识与交易活跃度。

巨鲸偏好 Hyperliquid 的原因:低费率与速度之外,链上透明让基金希望「被跟单」以推升收益;同时保护身份隐私、避免 CEX 封号风险。巨额仓位在链上可见,反而成为平台话题与流量来源。

大户共识的形成:团队更新节奏快(每周/每月不断优化),回应争议及时,给用户「在做事」的信心。早期拿住 Purr 与积分空投的人,后来形成稳定持币大户群体,建立强共识。

HyperEVM 与 HIP-3:Unit(跨链资产包装)、Kinetic(最大 HYPE 质押协议)、Supercell/Inselico(第三方前端)是核心生态。HIP-3 允许抵押 HYPE 启动白牌交易所,降低新团队成本,或推动更多资产接入。

弱点与挑战:手机端体验不佳、法币出入金费率高、客服和教育体系不足。XPL 盘前事件也暴露机制漏洞与用户信任问题。团队仅 11 人,若无法在熊市维持开发节奏与生态扩展,可能难以长期对抗 Binance。

未来展望:短期优势明显,长期需靠团队扩张与生态伙伴共建,才能在熊市中保持竞争力。Hyperliquid 的真正考验,将是如何跨越下一个周期。

初识 Hyperliquid,它为何能吸引 DeFi OG?

小浣熊:我是小浣熊,经营一个 Telegram 社群和推特账号,主要聚焦 DeFi。从 2020 年开始活跃在各种协议里。Hyperliquid 我算是第一批参与的用户,在 private beta 的时候就加入了。之后无论现货还是期货,我一直跟着项目。发币之后也持续关注,可以说我是中文区里最了解 Hyperliquid 的人之一。希望今天能帮大家更好地认识这个项目。

刘峰:谢谢浣熊。Jack 刚才已经讲了 Hyperliquid 的重要性。在我看来,去中心化合约交易是 Web3 皇冠上的宝石,特别挣钱。举个数字,8 月份 Hyperliquid 的交易量超过 4000 亿美元,是 Robinhood 一个月交易量的两倍,所以它赚钱很合理。

还有一个话题,市场传闻浣熊你在 Hyperliquid 代币上的收益超过 1000 万美元,是真的吗?

小浣熊:是的。

刘峰:那我们只能羡慕嫉妒了,同时要说明一下,浣熊和 Hyperliquid 有利益相关,而我和 Jack 并不是重要持币人,我只是空投时拿到少量代币。今天节目是知识分享,不构成投资建议。

JACK:我最关心的第一个问题是,小浣熊老师最早是怎么找到 Hyperliquid 的?

小浣熊:早期其实是一些社区里面的群友去介绍的,但是那时候其实群友一天会发可能四五个项目,我也不会去细看,那时候他也是说速度很快,深度很好,但我没有太在意。到后面的话他们团队有一个成员在推特 DM 我,跟我说他们的项目,然后他对我们的社群也很了解,知道我们以前是 GMX 的一个活跃的社群。

就我判断他们对竞品与产品市场契合度(PMF)有系统调研,肯定它的质量不会太差,因为它有事前做好市场调研,所以我就开始去细看这个项目,到后面就是我一直跟着这个项目,就去参加他们的 Private Beta,还有后面他们的一些更新。

我就感觉这个项目虽然看起来是很 Fair launch,但是其实它背后的团队也是很成熟的行业参与者,他们有很多的资源可以运用,所以我就越来越花更多的时间在这个项目里面了。

刘峰:大概什么时候?

小浣熊:Private beta 应该是 2023 年 8 月,9 月就火起来了,其实也没比别人早多少。

JACK:您刚提到其实 hyperliquid 你初步看它是一个 fair launch 的项目,也就是说它是一个公平发射,可能说对散户更加友好,更能够参与进来的一个项目,但与此同时团队也是非常的专业的。就这个专业性,您是在什么地方感知到的呢?

小浣熊:一开始体现在 HLP(流动性池)设计。与 GMX/ dYdX 偏 AMM 或被动做市不同,Hyperliquid 的做法更接近订单簿中性价位的主动做市,而且偏向于在订单簿比较中间的位置提供流动性,因此资金使用效率更高。

而在之后则不仅是技术上的原因,他们在「GTM」和「积分激励机制等活动」的市场营销上也是非常成熟。

他们找到我的社群,其实这只是中文区的社群的部分,但是他们在英文区找到的一些 KOL 或者是一些领导者,他们都是一些非常成熟的影响力者,但是一般来说如果不在这个行业里面有足够的认知是找不到的人,他们早期做的一个跟单的策略,他们找到很多,可能他只有两三千个粉丝,但是粉丝的构成都是参与度比较高、比较积极的用户,而不是那种几万个粉丝,但其实没几个人活跃的用户的粉丝。加上一些项目方、VC 的参与推进让他们市场营销做的很完整。

而仅仅是这样是不够的,他们的积分节奏也设计巧妙,例如他们在第一个季度和第二个季度之间设置了一个 1.5 季度的激励,奖励那些即便没积分也持续交易的原生用户,降低「空投农民」占比。

这种设计加上早期的社区推广,市场营销就做得很巧妙。这两方面让我感觉到团队的专业性。

刘峰:那在产品上,你第一眼看到它时有什么特别的感受?

小浣熊:第一眼没什么特别,主要感觉流畅顺滑。用久了才发现稳定性很高。比一些竞品更少出问题,在市场波动大时也不会抽走流动性。整体体验接近中心化交易所的 90%,但稳定性是它真正的优势。

Perp DEX 发展简史

JACK:请你从 dYdX 到 GMX 再到 Hyperliquid,梳理一下 Perp DEX 的演进历史。你也提到 Hyperliquid 的做市机制和前辈不太一样,采用中央限价订单簿(CLOB)和主动做市策略。能否给不了解 Perp DEX 的听众做个简史,并点名一些重要产品?

小浣熊:谈到链上去中心化永续合约交易所,先得谈 dYdX。它出来之前,永续合约交易所并不在聚光灯下。dYdX 的空投很多,特点是把中心化交易所能做的事情搬到链上,还搞了「撮合-交易挖矿」的机制,有点像 Fcoin,但它是链上、每周结算:你交易多少量,就发多少 dYdX 代币当激励。

问题是交易量早期冲得很高:比如付出 100 万手续费,就能获得 120 万代币奖励,这是肯定能赚、且算得出来的,等于「官方鼓励刷量」。代币上涨时交易量就上去,代币下跌时交易量就一次性离开。后面发 NFT、发自家链也没弥补因代币下跌导致的交易挖矿衰退。我觉得这是 dYdX 的「死因」。

dYdX 之后有一堆 VC 支持的交易所,比如 MCDEX 等,BSC、Polygon 上也很多,但都没掀起水花,因为他们不会像 dYdX 那样「亏钱买数据」。保守策略拿不到交易量。

再到 GMX。GMX 本来在以太坊上做二元期权,后来热度不在,就去 BSC 转型做永续合约,但 BSC 竞争大,和 Binance 关系不好也做不起来。到了 Arbitrum 之后,乘着 Arbitrum 的激励发展起来,成为大链上的头牌项目。它对产业最大的贡献是「命名与架构」:用户提供流动性叫 GLP(于是后来 Hyperliquid 的 LP 叫 HLP)。GLP 的特点是实物结算:比如池子里真有 BTC、ETH、USD,你杠杆做多 BTC,就是借 USD 去买池子里的 BTC。

好处是不会穿仓,在极端市场只要不是被黑,项目方能给你开单,你赚的钱就能拿走——最稳。但问题是无法「杠杆化」流动性:池里有多少 BTC 才能让大家开多多大的杠杆?即使在中心化交易所,未平仓量(OI)往往大于实际现货持仓才合理。GLP 因为实物限制,交易费率和 funding 更高。虽然稳,但超不过核心 500 个日活的那批「去中心化与安全性强需求」的用户。

后来出现一些现金结算的方案,沉寂一段时间。最后 Hyperliquid 出现,大家觉得这个赛道没了的时候,它回到了一个不完全中心化、不完全去中心化的角度:用少数节点的链撮合交易。和 dYdX 不同,它把交易都放链上,但链是几个节点,速度更高。它不是实物交割,而是现金交割,所以能上更多币,不局限 BTC、ETH。

这带来了长尾资产的广泛覆盖;主动做市策略也让它以相对较低的经营成本提供很厚的流动性。一开始流动性池子大概 2 亿美元,但上线时就能提供和 OKX 可比的深度(没到 Binance,但能并肩 OKX),现在可能快要冲击 Binance 的程度。流动性和速度,是它后来打败前面竞争对手的原因。

JACK:就是说其实整个加密市场能够发展出 hyperliquid,可能有四方面比较重要的因素。一个是说 Perp Dex 的机制一直在创新,从 DYDX 给到的游戏化的鼓励,大家去刷量的用户激励,再到 GMX GLP 的模式,最后再到 hyperliquid,在各个方面都有所完善。第二点,从链下到链上解决方案的完善也是 PERP DEX 这个产品比较重要的考量的一个核心点,那 hyperliquid 可能是目前为止做的完全链上的永续合约交易最好的一个解决方案之一。第三个就是说关于它的交易速度和它的交易成本,毕竟永续合约产品它的交易者一定是很看重速度的。最后一个就是关于它能够交易的交易对,它产品的丰富程度以及流动性也是 hyperliquid 制胜的一个关键原因。

GLP 与 HLP 机制的底层逻辑与异同

JACK:您能再跟大家解释一下 GLP 以及 HLP 的这个模式底层逻辑是什么,以及 hyperliquid 的 HLP 和 GMX 的 GLP 相比有那些比较重要的提升?

小浣熊:可以类比 ETF 的实物申赎与现金申赎:GLP 是「实物交割」的流动性池,HLP 是「现金交割」的流动性池。

GLP 的「实物」是指池子里真有钱和币:比如 3 亿规模,1 亿 BTC、1 亿 ETH、1 亿 USD。你杠杆做多 BTC,就是用池子 USD 去买池子里的 BTC。流动性池实质提供交易。好处是不会穿仓,极端市场只要不是被黑,项目方能给你开单,你就能拿到钱,这是最稳的模式。

但它无法把流动性「杠杆化」。池子里有多少 BTC,才能让大家开多多大的杠杆?在中心化交易所,OI 通常大于现货持仓,这是行业常态。GLP 因此交易费率和 funding 往往偏高。虽然稳,但大众不一定追求到这种稳,所以它突破不了那 500 个「核心用户」。

HLP 改成只放美元(或稳定币),所有币对都用美元结算。这样就可以在任意流动性里加很多交易对,可以开 100 个对,但底层都用美元现金结算,只按数字算盈亏,不依赖池子里真的持有 BTC/ETH/SOL 等现货。更接近中心化交易所模式。它有缺点,但市场现在认为缺点可忽略,换来了更高的流动性、更便宜的费率和分润。

缺点是什么?上新币对时更容易出问题,因为可以一直上新。比如之前的某些代币(如 XPL 一类),如果杠杆设定错误导致价格失真,HLP 持有者会有不合理亏损。HLP 的涨跌靠做市策略好坏:做得好收益更高,做得差收益更低。GLP 没这个「策略好坏」的问题,它只是改变 BTC/ETH/USD 三者持有比例,收益不会突然大起大落;在三者都没大波动时不会突然亏很多。HLP 遇到长尾币对被操纵或杠杆设错,就可能亏很多。

HLP 的设计非常依赖团队/风控的参数设置:比如 BTC 允许 100 倍杠杆,中型币对 10 倍,小型币对 2 倍,并限制最大开仓量,而且要持续、积极地调整。新币刚上线流动性高可以设高一些,后来市值下降就要调低杠杆和开仓上限。这需要团队持续监控各代币的流动性与市值。GLP 不需要这样,因为它必须「有现货才给你交易」。GLP 团队即使「躺平」也不至于出大问题;HLP 必须积极监控。

所以 GLP 和 HLP 其实是两种不同逻辑。GLP 更「稳」,HLP 更「扩展」,但风险也更高。这个是它的改进,更加的接近于 CEX 的模式,当然它也有它的缺点,但是现在的市场觉得它这种缺点是可以被忽略的,所以大家是愿意去接受 HLP 这种模式,去换取更高的流动性、更便宜的交易费率和 Funding Rate。

没有 VC 背书,Hyperliquid 的流动性飞轮从哪里来?

JACK:另一个有意思的点是:Hyperliquid 最早没有 VC 背书。很多大型项目需要大量流动性或资金支持去补贴用户,但它在不到一年半的时间里就快速积累了大量协议流动性。现在它应该是全行业流动性最大的去中心化永续合约产品,用户数也远超 GMX 那 500~600 的基础用户。为什么它能快速积累流动性和早期用户?我们先聊流动性来源。它的「飞轮」是怎么起来的?

小浣熊:说「没有 VC 支持」并不是「因为没 VC 才成功」,而是团队本身能扮演 VC 的角色:给品牌背书、引入市场资源、提供做流动性的「底」。

Jeff 本身是做市商背景,之前在 OKX 是前五的做市商,对资金量有把控,所以不需要依赖外部资金(不管 VC 还是散户)来提供基础流动性。一开始 HLP 团队自己也投了一个多亿美元,虽然不够完美,但足以支撑一个「可交易」的起点,之后再不断提升体验。团队也能直接接触行业意见领袖、项目方和会写推特的参与者,不必依赖 VC 的人脉。所以他们「没有 VC」,是因为自己已经能承担 VC 的作用。

早期有两个池子:HLP 和清算池(liquidation pool),团队在两个池子里提供了超过 1 亿美元流动性,现在约 3 亿(加上一些外部资金)。也有外部做市商通过 API 提供流动性,但基础流动性团队能兜底,所以起点比草根项目高。

早期用户主要来自「跟单系统」的机枪池。中小型 KOL 能带量,开一些跟单池,有点像 Bitget 的早期增长策略,带来很多「有方向的买盘或卖盘」。这类订单对做市与 LP 来说更健康,不像套利、搬砖、对冲那种只薅 0.1% 的不健康流量。

第一波增长:Friendtech 相关指数(把前 50 个 friend 代币组合成类似 ETF 的产品),对标 AFOUR 的产品。当时推特有两派抢用户,Hyperliquid 抢得更积极,虽然这产品未必赚钱,但带来了极大关注度。

第二波:空投 Memecoins Purr(而不是等一年半发治理代币),意外惊喜,回馈早期用户。随后在第一季和第二季之间加了「1.5 季度」:如果在 Purr 空投后仍活跃交易、且没把空投卖光,就额外给积分空投,而且事先不公告。出其不意,加深了「团队真在奖励用户」的感受。

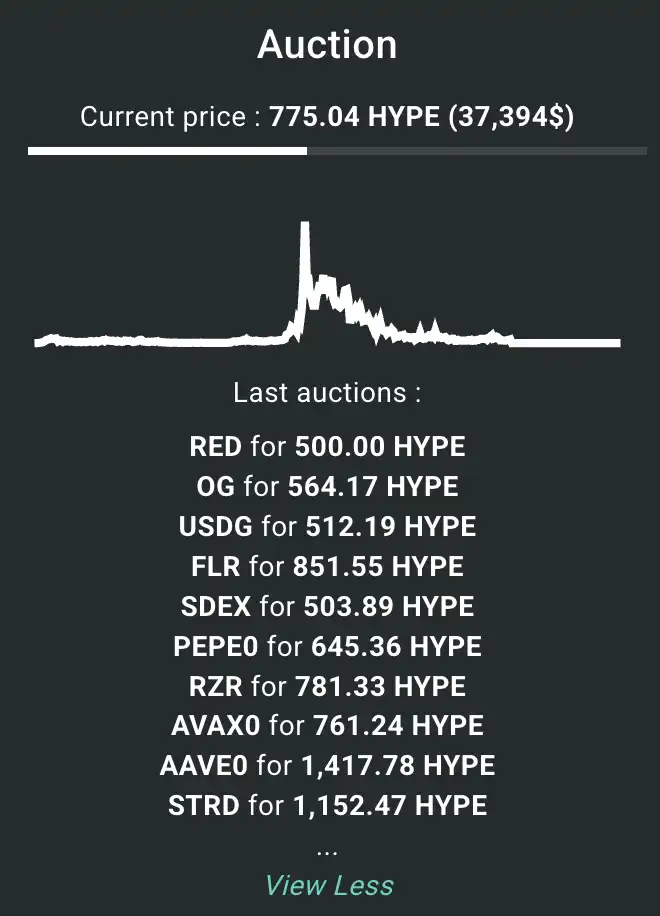

第三波:推出第二季度计划,不断调整大币、小币与现货交易的积分规则(每周变化、不公开),大家去猜规则,「什么都玩一下」,现货也火了。当时还有「每 48 小时一次的 ticker 拍卖」,项目方去买 ticker、上币,把收入也带起来。第一波拉关注,第二波拉用户,第三波连收入也上来了——虽然后来现货产品有点失败,大家不太愿意在 Hyperliquid 现货上交易。

当时很多团队抢代币 ticker 的「上币费」,这是去中心化协议里首次出现类似「上币费」的说法,大家第一次把 Hyperliquid 和中心化交易所联系起来。这也说明它当时已有热度与流量,项目方相信它能带来流动性,才愿意付费。最高的 ticker 费用接近 100 万美元。只是后来现货热度下去,很多项目方跟 HYPE 关系不大,HYPE 社区也不太愿意买他们的代币,热度难持续。

再之后他们发了治理代币 HYPE。因为前期拿到大量积分的基本都是前两季度一直活跃交易、且早期 Purr 空投没卖的人。所以这批人拿到 HYPE 空投的量更可观,也更愿意继续「拿住」。像「先给一颗糖你不吃,我再给你五颗」——不吃掉的概率更高。加上有做市商维持稳定的持币社区,代币价格相对稳定增长,也带来了更大声量。

最近一波声量来自「巨鲸仓位透明」:相比中心化交易所,链上更透明,能看到谁做多谁做空。媒体积极报道像 James W 或 G. T. 这些大仓位,大家甚至戏称「内幕」,我不这么看,但有故事可讲。而中心化是黑盒。这提升了媒体声量。

同时你会看到他们一直在「淘汰老线」:现在 HLP 的交易量只占整体约 10%,一开始的 copy trading 金库、Purr、现货,都被边缘化了。他们是一个变化很快的团队,这有好有坏。

现在吸引用户的核心还是「低费率、体验不输中心化,且去中心化听起来更酷」。不是完全不封号、从不插针这类绝对论,而是「更便宜、体验一样」。

另外一段时间里,对很多美国用户来说,Hyperliquid 是不错的选择,毕竟他们没法用 Binance。

最近让我吃惊的是流动性很好。一个例子:有个比特币巨鲸在很短时间里把将近 30 亿美元的 BTC 换成了 ETH,应该是在 Hyperliquid 上完成的。我也听说他是担心在 Binance 被封号。

巨鲸为什么更愿意在 Hyperliquid 上交易?

JACK:市场讨论最多的是为什么 Hyperliquid 上有这么多巨鲸?为什么愿意开很高杠杆,甚至 50 倍?为什么愿意在 Hyperliquid 上做巨额现金交易?仅仅是低费率与去中心化的抗审查吗,还是有其他原因?

小浣熊:社区里有个猜测,这些基金希望有人「跟他们的单」,这样能有更好的交易结果。不是指「机枪池自动跟单」,而是看到他做多你也做多,价格涨得更快。这只有在 Hyperliquid 这样公开透明的平台才可能实现。在 Binance 开单,大家看不到也无法确认。

第二个因素是「抗审查/隐私」。不是说钱来路不明,而是他们不想让散户知道自己的真实身份。大家看到「某个 ID 很猛」,但不知道真名。只要地址分离做好,真实身份和链上身份就能分开,更好保护人身安全与隐私。中心化交易所有 KYC,不保证个人数据一定被妥善保护,一旦泄露,人身安全有风险。

第三是「封号」问题。以上都是这些基金偏好用 Hyperliquid 的原因。

JACK:听上去是一个相对有机的过程?

刘峰:「有机」这个词很准。大户在去中心化合约交易所的涌现,从 GMX 就已经开始了。GMX 时代最著名的是「Andrew Kang」,动辄上亿美元的单,大家看他单,跟单或开对手单,这对平台流动性推动很大。这只会发生在去中心化交易所,因为透明、可观察。中心化交易所说「我开了多大单」,大家会质疑「P 图」。

在 Hyperliquid 时代,巨鲸开单成了现象级事件,很多人在观察巨鲸仓位,也引发了更多人跟单或开对手单,流动性因此被促进。

这有点反常识,因为我们以为巨鲸要隐私。但要区分「身份隐私」和「仓位隐私」两件事。Hyperliquid 上更容易保护身份隐私,但仓位是暴露的。有人希望策略不被知道,那 Hyperliquid 就不合适;有人需要「声势」,不在意仓位被看见,那 Hyperliquid 很适合。

JACK:总之,巨鲸是去中心化永续的重要关键词,它带来注意力与流动性。Hyperliquid 真正被行业广泛讨论,就是因为这些巨额开单的巨鲸。

HYPE 代币发行后,大户为何能迅速形成共识?

JACK:还有一个现象:我身边很多 Hyperliquid 的大户,在代币发行后第一时间就形成了强共识,持续支持这个协议,而且是在「大鲸开单」之前。巨鲸共识的凝结对我来说挺难理解。作为生态大户,你觉得为什么这个团队能汇聚大户共识?他们怎么做到的?

刘峰:先界定「大户」:是指 HYPE 的持币人吧?听起来像小浣熊一样,持币价值超过千万美元才算大户?这么大的很多吗?

JACK:我觉得 100 万美元左右也可以算。

刘峰:那小浣熊属于「超级大户」了。讲讲你们「大户的生活」。

小浣熊:我认识不少几百万、上千万的大户。他们相信团队,是因为跟得够久;他们很多不怎么玩新项目,可能就两三个、比较大的,比如 WFI 这类,不会整天看新项目。他们一路跟着这个项目,看到团队改得很快、沟通及时,对真实用户很重视。

客服确实差,但在推特等地方,Jeff 和团队成员会针对争议迅速回应。中心化交易所(Binance、OKX)回复很快是常态;链上项目往往被骂一周都不回应。Hyperliquid 在这块的回应速度接近中心化交易所,通常 24~48 小时内在推特回应。

项目更新也很快,基本每一两个月有新版本。小更新比如 UI、尤其移动端在持续优化;桌面端也有更多订单类型等细节改进,几乎每周都有维护。大家会觉得团队没有躺平,开发节奏在,心里更踏实。很多链上项目是 V1/V2/V3,V2 到 V3 之间可能一年多,不会每周每月都更新。

这让大家觉得「他们在做事」,大户更愿意支持。最后一点:大户很多是前面拿住空投、一直使用的人。如果你拿了 Purr 就卖,或第一季结束觉得空投结束就不再交易,你就拿不到那么多后续空投,也不会成为「大户」。所以留下来的这批人,更愿意拿住。

交流渠道上,有些要验证钱包才能加入的 Telegram/Discord 私密群,团队成员也在里头。我现在不在大多数群了,因为不用自己的钱包了,所以不清楚他们是否还用这些渠道。

HyperEVM 生态有哪些值得关注的项目?

JACK:很多人期待 Hyperliquid 的 EVM 生态 HyperEVM,它允许其他团队或应用直接接入 Hyperliquid 流动性池,在其上开发项目。有哪些值得关注的?

小浣熊:Unit 是值得关注的。他们负责把 BTC/ETH 等资产「包装」进 Hyperliquid 的现货里,你可以把它当作一个包装器,把现货带到 Hyperliquid 交易所里。潜在收入可观,而且他们买了很多主流代币的 ticker,能把现货交易量带过来。

Unit 更像是把跨链资产引到 Hyperliquid 的跨链产品。它也是去中心化、无需许可的。和像 Thorchain / Rune 那种不同的是:它和 Hyperliquid 关系更近,所以在上面搜是直接用 BTC,而不是 unitBTC。这在 ticker 上占了「正统性」。也有人半开玩笑说,前面那个把 BTC 换成 ETH 的巨鲸可能考虑用 Unit 去挖矿博空投,这当然是玩笑。很多人使用现货,潜在也有「博空投」的考量。但我倾向于觉得好用就用,不要为了空投去用,否则拿不到空投会影响心态。

Kinetiq 是起来很快的协议,我也错过了。它现在基本是最大的 LST 协议。之前是 stHYPE,现在大家都在用 kHYPE。我看底层最后都用 Kinetiq HYPE 了,所以它占有最多的流动性质押量。这对之后做 HIP-3 很方便,因为 HIP-3 需要抵押 100 万枚 HYPE,能有这个入场券的人不多。如果能众筹到大量 kHYPE,在 HIP-3 的启动上有优势。

Kinetiq上已经质押的kHYPE已经超过20亿美元

Supercexy 和 Insilico Terminal 是第三方前端,通过「builder code」(类似项目方的推荐码)把量带到 Hyperliquid,并提供第三方前端。Supercell 主要面向手机端;Inselico Terminal 面向电脑端专业用户,能提供更多订单类型。这两个现在的收入都比较高。

他们主要靠引流,从 Hyperliquid 分佣,因为前端更好用。潜在故事有限,类似「钱包赛道」——发币也很难赚大钱。你看一堆钱包(Magic Eden、Trust Wallet、SafePal 等)都普普通通。第三方前端赛道有点像钱包赛道,除非转型做 HIP-3,否则很难做大。好用就用。

解读 HIP-3,及其对 Hyperliquid 产生的影响

JACK:很多大户与活跃用户经常提到 HIP-3。HIP 就像以太坊的 EIP,是 Hyperliquid 的升级提案。现在到了第三代。我的理解是:HIP-3 允许满足一定 HYPE 持有量的用户在协议上部署自己的永续合约交易对。这被很多 HYPE 持有者与生态观察者看好。HIP-3 会让生态发生什么变化?你说「转型到 HIP-3」是什么意思?

小浣熊:HIP-3 允许我抵押 100 万枚 HYPE,就能上线自己的交易对。底层用 Hyperliquid 的撮合引擎,前端在我这边,提供比官方前端更多的交易体验。这类似「白牌交易所」(white label)。以前不少团队想做,像 Odon 类似的也想做,但他们自己没有用户,做白牌很难。

刘峰:抵押 HYPE 代币获得白牌资格,上你想上的交易对;通过这种方式让更多代币被质押起来。

小浣熊:不过「更多」也有限。100 万以上据我印象是没有差别(具体看文档),这更像「保证金」,不是「越多越好」。

JACK:为什么有人愿意做白牌?

小浣熊:现在当然可以拿 VC 钱去做 Hyperliquid 的竞品,但不能长期靠 VC 支撑。比如 dYdX 是 VC 支持的,dYdX 和 GMX 中间一堆 VC 支持的交易所最后都没了,而起来的是没 VC 的 GMX。VC 不会无限烧钱在没有回报的赛道;当发现超不过 Hyperliquid,他们可能会愿意「接入」而不是「对打」。

自己做交易所的话,BTC/ETH 这类基础对必须有,你要自己找货,要很厚的库存;拿了做市商的钱还要分给做市商,融了更多钱也要花回去,不一定省钱。建在 Hyperliquid 上的话,BTC/ETH/SOL 等主流对直接用它的流动性,你只补充你想要的标的,比如黄金、白银、石油等 CFD 类资产。整体技术与流动性成本会低很多。

Hyperliquid 在市场上有什么竞品?

JACK:这和下一个问题相关:除了做竞对,HyperEVM 的应用或前端,最终也可能变成 Hyperliquid 的「白牌」。那如果现在做一个去中心化永续,怎样和 Hyperliquid 打开差异化?Hyperliquid 还哪些地方可提升?还有哪些值得关注的 Perp DEX?

小浣熊:现在我看了一轮,能做到 Hyperliquid 一半的没有。有一些不错的产品,可能有它的四五成。我没具体去算,但用下来总觉得差点东西。(旁注:Backpack 目前是中心化交易所,但之后会上链,走去中心化。)

你的预设「中心化一定比 Hyperliquid 好」不成立。现在 Hyperliquid 比很多中心化合约交易所已经好了。两年前完全无法想象。

最近热门的 Lighter 我也试了。它是其他里面最好的,虽然我对它也有不少吐槽。我确实有偏见,因为我 $HYPE 多。它完全用 ZK 做订单簿撮合,挺让人期待。

我最近也在看 Pacific,现在产品不行,可能 1~2 分。但我宁愿看到「理念不同」的差异化,而不是「抄 Hyperliquid 做到七成」。竞品不一定要做得更好,而是要「不一样」。Lighter 跟 Hyperliquid 太像了,我觉得有 80% 都像。Esta 推很多「网格 App(手机端)」,Pacific 做 AI,每个名字弹出来都有「特别之处」,是 Hyperliquid 没有的东西;而 Lighter 每样东西 Hyperliquid 都有。

Hyperliquid 还有哪些弱点?

小浣熊:主要三块。第一,手机端。之前做过一次优化,我感觉只是从 4 分升到 5 分,仍是「勉强合格」。这不完全是 Hyperliquid 的问题,而是 MetaMask、Trust Wallet、Coinbase Wallet、OKX/Bybit 等钱包在手机端对复杂合约交互的支持都不够流畅。网络与 gas 设计在手机端体验远不如电脑端。现在基本无法在「没有 App」的情况下,在手机端顺畅用 Hyperliquid。我也很少用手机端。但手机端是刚需:很多上班族不可能一直坐在办公室交易,还是要靠手机。中心化交易所(OKX、Binance)的手机体验非常好。Hyperliquid 目前唯一的「救法」是第三方手机端(如 Base 或 Supercell 类型)。但第三方能否与第一方对打未知;如果其他做得够快、打得够猛,是能打的,因为对手是「第三方」而不是「Hyperliquid 官方」,小团队也没法像官方那样砸钱做极致体验。

第二,出入金。现在很多人「买不到」,不是不会出入金,而是费率太高。你说用 MoonPay?手续费接近 5%,散户不会付。就算像「信用卡入金 2%」这种,在散户看来也偏高,何况很多币种(欧元、日元、里拉)换 USDT 的费率更劝退。Hyperliquid 还没在「方便性」和「价格合理」之间找到 2% 以内的平衡。我也不确定怎么攻克,因为中心化交易所的法币出入金与跨链桥库存厚、OTC 商多、接入产品广,价格优势大。

第三,客服与用户支持资源不足。两块:一是用户文档。现在文档比较简洁,没有「手把手」的入门教学,默认你会链上操作。很多新手从没买过币,你不能指望他第一站就用 Hyperliquid。现在这块很多依赖 TikTok、YouTube 的 KOL 做推荐和上手教学。我认为应该有「官方教育平台」,类似 Binance Academy,手把手教从零开始的用户,降低门槛,不一定放在主站,但需要官方背书。二是「人工安抚与响应」。比如偶发提币延误,不一定马上能解决,但需要一个真人出来及时回应、安抚情绪。这是中心化交易所的强项。Hyperliquid 只有 11 个人,推特再会说也覆盖不了 Facebook、Instagram、微博、小红书等更广的圈层。要扩大圈子,单靠推特/Telegram 不够,需要更大客服与周边团队。理想情况是生态里有团队来做这些,从中获得收益。

这三块(手机端、出入金、客服)确实可以通过第三方解决。但要有合理的「生态分润/扶持」。比如 Inselico Terminal 曾公开吐槽:他们发现从 Hyperliquid 获得的收入比此前的平台低,所以不得不提高收费以覆盖成本。以前他们作为第三方前端几乎不额外收费,后来发现不提高就活不下去。这样就难以激励大家「别另起炉灶」,而是「帮 Hyperliquid 打工」。

我的建议是,团队对「生态伙伴」给更多流量或费率扶持,不一定是直接给钱,也可以在产品上给 gas 优惠等。让做生态的团队能赚钱,他们就会自愿做生态,而不是出去开新项目。Hyperliquid 之前对持币者和用户已经够友好了,接下来应该对生态内的团队也更有「格局」。

刘峰:这也引出下面一个问题:你和团队沟通时,觉得他们现在怎么设定优先级?最近他们宣布要做扶持基金、回购代币。很快到 10 月/11 月会有巨额团队代币解锁。

小浣熊:我感觉他们当下的优先级是「先补机制漏洞」,比如前阵子的 XPL 事件。先「别再出问题」,稳住基本盘,再慢慢推进 HIP-3。解锁这件事,他们也在处理,舆论上强调「最多只会卖 10%」之类的表述,他们在一些访谈里聊过解锁。我觉得路线图是:先稳住,再推 HIP-3。「下一轮空投」市场可能过度期待了。

刘峰:你提到「补坑」,也提到 XPL 的市场操纵争议。我们能展开说吗?Jack 先给背景?

JACK:XPL 是泰达(USDT 发行商)推出的「稳定币链」Plasma 的原生治理代币。在代币真正上线前,Hyperliquid 开了盘前交易。盘前期间,XPL 出现五分钟内暴涨暴跌的情况,先迅速上涨又迅速回落,引发大规模爆仓,多空都被爆。社区质疑存在操纵。

后来看确实像,一个名为 silent_trader 的地址提前做多,然后用巨额买单推高 XPL 价格,导致空头大量清算。价格短时间从 0.6 美元涨到接近 2 美元,随后大幅下跌,盘前交易对出现混乱。请浣熊展开聊聊当时发生了什么?责任在谁?

小浣熊:机制设计上,Hyperliquid 预先想到「盘前更波动」,也在界面上给了大横幅提醒。但很多正常套保用户没遇过这种情况,对 Hyperliquid 期待更高。这个提醒没起到应有作用。我觉得 Hyperliquid 需要承担大概 70% 的责任。

我不认为是「被黑」,但机制确有问题。最大的问题是:事件结束后,Hyperliquid 把「用户没读文档」当作推脱。我不能接受。因为在产品设计上,premarket 和 market 放在一起,大家会默认它们享受同等程度的「保护」。如果把 Hyperliquid 视作「交易所」,用户期望在上面「睡得安稳」。你可以说「这是博弈赛场」,但这不是大多数用户的期待。不能只拿「文档写了」当借口,而不具体关注用户损失,甚至怪用户。涉金额大概 400 万美元左右,也许不适合直接赔偿,但可以对相关用户给一些优惠,比如后续手续费减免。中心化交易所遇到类似问题也多次处理过。比如某交易所上币后两个小时不能交易,最后给每个用户 10 美元手续费减免。钱不多,但用户感受会好很多,知道你「知道问题并处理了」,而不是「讲对错」。这是一种「态度」。

尤其这次受影响的是「真实用户」,和之前那些纯投机「来捞一波」的不同。XPL 的这批用户是真正在用 Hyperliquid 的用户。对这样的支持者,我认为应该更有人文关怀,而不是「白纸黑字」地谈规则。

这件事对持币人、大户和活跃用户的影响是有的,但不会「致命」。每个交易所都出过类似问题。关键看后续处理方法。如果一直用这样的处理法,信心会慢慢流失。

另一个影响是「新币交易」。XPL 事件后,你会看到某些新币(比如 WLFI)的交易量在 Hyperliquid 只占 Binance 的四分之一;而在 XPL 之前,新币往往能做到 Binance 的二分之一左右。说明在「新币赛道」的信心被削弱。一些用户会想:买新币我就不去 Hyperliquid,老币才去。这不是全部用户,但这部分心态受影响是肯定的。比特币、以太坊这些大币则没有影响,核心合约市场还不错,核心业务没受影响。

Hyperliquid 势头还能持续多久?

刘峰:看得更远一点,像 Hyperliquid 这样的优势能维持下去吗?什么时候它能成为 Binance 的「杀手」?

小浣熊:我觉得瓶颈在「只有 11 个人」。11 个人真的能打败 Binance 吗?靠「天才工程师少数派」比较难,这是我一直担心的。Binance 一开始线下扩张人员也不多,但后面会做很多投入产出比较低、但提升品牌的事,比如赞助赛车、球队。这是品牌曝光问题。

如果 Hyperliquid 单靠第三方的投入、Unit/Kinetiq 等生态团队支持、以及持币人社区,在牛市代币上涨时能有很强帮助;但熊市是没有社区的。熊市就算有社区,也不会砸钱帮你做事,因为大家都没钱。那就只能靠核心团队「顶住」。

要打败 Binance 不是一个周期的事,需要两到三个周期的积累。中间会经历代币下跌 75% 的阶段,项目方和散户会走掉一半。那时这 11 个人能否「再起第二波」?这决定他们能不能「打完整个战役」。我希望他们不用一定扩到两三百人,但起码到 30~40 人,比 11 人好。因为这些人是领工资的,熊市也能维持开发进度,扛过「社区都跑光」的阶段。

到今天为止,他们的优势和势头明显。挑战在于能否在当下好局面下有效扩张,建立生态、完善产品,持续推动上一个台阶。否则一旦进入熊市,以现在的情况,优势未必容易保持。

他们没经历过真正的熊市。熊市是不理性的。产品数据很好、水平越来越高、体验越来越好,但代币就是跌,关注度与流量都在跌。这是「反常识」,牛市平庸产品也能起飞;熊市明明做得更好,人却在流失。怎么挺过熊市,这是他们没经历过的。团队情绪能否稳定,值得观察。撑不过熊市,就没法打败 Binance,因为不可能一个周期就打败它。

免责声明:本文章仅代表作者个人观点,不代表本平台的立场和观点。本文章仅供信息分享,不构成对任何人的任何投资建议。用户与作者之间的任何争议,与本平台无关。如网页中刊载的文章或图片涉及侵权,请提供相关的权利证明和身份证明发送邮件到support@aicoin.com,本平台相关工作人员将会进行核查。