撰文:Ada & Liam,深潮 TechFlow

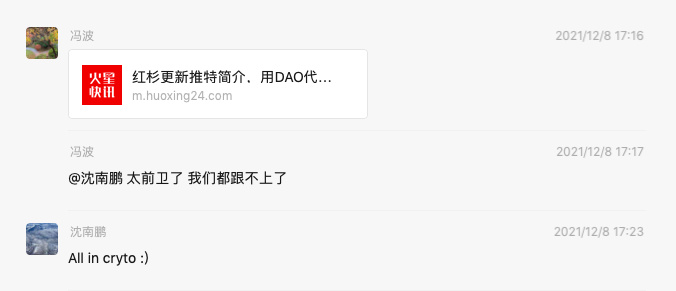

“All in Crypto”!

2021 年,红杉中国掌门人沈南鹏在微信群敲下几个单词,截图很快被转发到无数个投资群,像一声战鼓,把市场的热情推到更高点。

那时的市场氛围近乎亢奋,Coinbase 刚刚在纳斯达克挂牌不久,FTX 还被捧作“下一个华尔街巨头”,几乎所有古典 VC 都在争相贴上“加密友好”的标签。

“这是一场三十年一次的技术浪潮”,有人如此形容。红杉的宣言,成为那轮牛市最具标志性的注脚。

然而,仅仅四年之后,这句话听上去却带着讽刺意味。许多曾经誓言“All in Web3”的机构,有的已悄然退场,有的急剧收缩,有的转身追逐 AI。

资本的反复横跳,本质上是周期的冷酷提醒。

那些当年进军 Web3 的亚洲古典 VC,如今过得怎样?

蛮荒时代的开拓者

2012 年,Coinbase 刚刚成立,布莱恩·阿姆斯特朗和弗雷德·厄尔萨姆不过是旧金山的一对创业青年。那时的比特币还被视为极客的玩具,价格只有十几美元。

在 YC 路演活动上,IDG 资本给 Coinbase 投下了天使轮的一票,等到 2021 年 Coinbase 登陆纳斯达克时,这笔投资的回报被估算为上千倍。

中国的故事同样精彩。

2013 年,OKCoin 获得了 Tim Draper 和麦刚的投资;同一年,火币也拿到了真格基金的投资,第二年获得了红杉中国的下注,在火币 18 年披露的信息中,红杉中国在火币的股权占比为 23.3%,是除创始人李林之外的第二大股东。

同样是在 2013 年,光速创投合伙人曹大容第一次在牌局上向一个叫赵长鹏的人介绍比特币,“你应该投身于比特币或区块链创业”,曹大容对赵长鹏说。

赵长鹏卖掉了上海的房子,All in 比特币,后来的故事大家都知道了,他于 2017 年创立了币安,仅仅 165 天,币安便成为全球第一大加密货币现货交易平台,赵长鹏后来成为了加密世界的华人首富。

相较于其他两家交易所,币安的早期融资之路并不顺利,主要获得了快的打车创始人陈伟星旗下泛城资本、富力公子张量旗下黑洞资本和几位互联网 & 区块链创始人等的投资。

一个小故事是,红杉中国在 2017 年 8 月一度有机会以 8000 万美元的估值获得币安约 10%的股权,但这笔投资因币安方面原因未能完成,事后红杉资本还起诉了币安,两家一度闹得很不愉快。

也是在 2014 年,天使投资人王利杰投资了国产区块链 NEO(小蚁)20 万元人民币,成为其人生最重要的一笔投资。

2012-2014 年,当加密原生 VC 还在襁褓中时,是古典 VC 撑起了 Web3 的半边天,无论是三大交易所,还是比特大陆、imToken……背后都有红杉资本、IDG 等传统资本的身影。

一切在 2017 年变得疯狂。

ICO 浪潮之下,无数代币迎来暴涨,已经获利颇丰的王利杰选择了在一块五的价位上抛售 NEO,结果 NEO 上涨势头不减,最高涨到了 1,000 元以上,3 年累计涨幅达 6000 多倍。

深受刺激,王利杰开始疯狂在区块链上押注,自称“凌晨一点睡觉,五点起床,从早到晚见项目方看白皮书,平均每天投出价值 200 万美元的以太坊”。以至于有人请他喝茶,他表示:“你这是在耽误我赚钱。”

2018 年 1 月,王利杰在澳门的一场区块链峰会上表示:“我过去一个月,赚的比过去七年都多。”

同样是 2018 年初,真格基金创始人徐小平在 500 人的内部微信群发布了“不要外传”的讲话,他表示:区块链是一场顺之者昌,逆之者亡的伟大技术革命,将会比互联网、移动互联网来得更加迅猛、彻底,号召大家学习拥抱这场革命。

两人的发言也成为那轮牛市周期最知名的顶点标志。

2018 年,ICO 泡沫破灭,数千个代币价格接近归零,曾经被追捧的明星项目市值蒸发殆尽。比特币也从接近两万美元的高点,一路跌到 3,000 美元出头,跌幅超过八成。

那一年末,币圈成了投资圈的脏字。

“当时在北京参加一个创投活动,某 VC 合伙人开玩笑说,‘创业失败了也不要紧,大不了去发个币嘛’,台下哄堂大笑,我却只觉得脸红发慌。”前区块链创业者 Leo 回忆。

18 年下半年,整个行业像被按下了暂停键。火热的微信群一夜间沉寂,项目讨论群里都是拼多多的砍一刀链接。到了 2020 年 3 月 12 日,市场又经历了单日腰斩的暴击,比特币价格一度跌去 50%,仿佛世界末日。

“别说古典 VC 看不上币圈了,我自己那时候都觉得行业没了。”Leo 说。

无论是创业者还是投资人,都被主流叙事当成笑话。就像孙宇晨回忆的那样,他永远忘不了王小川用“骗子”的眼神打量自己。

2018 年的币圈,从造富神话的中心,跌落到鄙视链的最底端。

古典 VC 再入场

回头来看,2020 年 3 月 12 日就是加密行业近十年的至暗谷底。

朋友圈里刷屏的都是血红的 K 线,人们以为这就是最后一击,行业要就此终结。

可转折来得意外而猛烈。美联储泄洪般放水,将原本奄奄一息的市场推上浪尖。比特币从低点起飞,一年时间里涨幅超过 6 倍,摇身一变成为疫情后最耀眼的资产。

但真正让古典 VC 重新正视加密行业的,或许是 Coinbase 上市。

2021 年 4 月,这家成立九年的交易所敲响纳斯达克的钟声。它证明了“加密公司也可以上市”,并让 IDG 等早期投资者收获了上千倍回报。

Coinbase 的钟声在华尔街和亮马桥之间回荡,据加密媒体人 Liam 回忆,不少古典 VC 从业者在那之后找上他,线下交流,了解加密货币的整体情况。

但在 Leo 看来,古典 VC 的归来并不只是因为财富效应。

“这群人天然带着精英面具,即便在熊市中暗暗买了点币,也不会公开承认”,真正帮他们摘下面具的,是叙事的升级:从 Crypto 到 Web3。

这是一场由 a16z crypto 负责人 Chris Dixon 大力推动的观念转化。直接说“投资加密货币”,在不少人眼里等同于投机,而换一个词,“投资下一代互联网”,立刻多了使命感和道德正当性。痛诉 Facebook、Google 的垄断,再强调去中心化与公平,就能收获支持与掌声。DeFi 的疯狂、NFT 的爆发,都可以轻易纳入这个宏大的叙事框架中。

Web3 叙事的普及,让不少古典 VC 卸下了道德负担。

供职于头部机构的加密金融科技投资人 Will 回忆道:“我们经历了一个认知的转变。早期我们把它当作消费互联网的延伸,但这个逻辑被证伪了。真正让我们改变视角的,是金融科技。”

在他眼里,Web3 热度爆发的时间点,恰好落在移动互联网的尾声与 AI 的早期之间。资本需要一个新故事,于是把区块链硬塞进互联网框架;但真正让这个行业走出死亡螺旋的,是金融属性的觉醒。“你看看成功的项目,哪个不是和金融相关?Uniswap 是交易所,Aave 是借贷,Compound 是理财。即便是 NFT,本质上也是资产的金融化。”

另一剂催化剂来自于 FTX。

创始人 SBF 以“金融天才少年”的姿态横空出世,几乎俘获了所有大型古典 VC 的心。他的正面人设和飞速膨胀的估值,点燃了全球 VC 的 FOMO 情绪。

在北京的创投酒局上,投资大佬们一度四处打听“谁能买到 FTX 和 Opensea 的老股”,并羡慕那些已经买到的幸运儿。

这一时期,也出现了一个有意思的现象:古典 VC 与加密 VC 的人才流动。

有人从红杉、IDG 离职,跳槽到新兴的加密基金;也有人从加密 VC 转身进入传统机构,直接挂上“Web3 负责人”的头衔。资本与人才的双向流动,让加密市场第一次真正进入主流投资人的叙事。

2021 年的牛市如同狂欢节。

微信群热火朝天,和过去不同的是,这一次里面多了古典 VC、家族办公室和互联网大厂的人。

NFT 风头正劲,VC 大佬们纷纷把头像换成猴子、Punks 等高净值 NFT。就连一度唱衰加密货币的朱啸虎,也换上了一只猴子。线下大会的会场里,除了加密原生创业者,也开始出现精英范儿的古典 VC 合伙人。

古典 VC 入局 Web3 有多种姿势:直接投资加密项目,让估值扶摇直上;作为 LP 投资加密 VC,曾与币安对簿公堂的红杉中国,在双方和解后一度成为 Binance Labs 的 LP;直接在二级市场买入比特币……

加密 VC、古典 VC、交易所和项目方交织在一起,项目估值不断推高,所有人都在期待一个更辉煌的牛市,但在喧嚣的背后,风险也在悄然酝酿。

VC 坠落

如果说 2021 年的牛市是天堂,那么 2022 年,瞬间变成地狱。

成也 FTX,败也 FTX。LUNA 和 FTX 的崩塌不仅摧毁了市场信心,也直接将一批古典 VC 拖下水。红杉资本、淡马锡等机构损失惨重,作为国有资本的淡马锡甚至因此在新加坡国会被问责。

牛市泡沫破裂后,众多曾经高估值的加密项目被打回原形。与加密原生 VC“凑分子”式的试探不同,古典 VC 一向习惯于大手笔下注,单笔投资往往高达数千万美元。他们还从加密 VC 手里大批购买 SAFT,成为上一个周期中加密 VC 重要的退出流动性。

更让古典 VC 心寒的是,加密行业的叙事变化之快,超出了他们的投资逻辑。曾经被寄予厚望的项目,可能几个月后就被市场彻底抛弃,留给投资人的,往往只是被深套的股权和流动性困局。

以太坊 L2 赛道就是典型案例,2023 年,Scroll 以 18 亿美元的估值完成融资,红杉中国、启明创投都在投资者名单上。然而就在今年 9 月 11 日,Scroll 宣布 DAO 治理暂停、核心团队辞职,总市值仅剩 2.68 亿美元,VC 投资亏损高达 85%。

与此同时,交易所和做市商的强势地位,更让 VC 显得越来越多余。

投资人 Zhe 直言:“那些估值三四千万美元以下的项目,最后能上币安的,还能赚点钱,锁仓期结束套个两三倍。但凡贵一点,只能上 OKX 或者更小的交易所,那就是亏的。”

在他看来,赚钱的逻辑早已和项目本身无关,取决的只是三件事:

能不能上币安;

筹码结构是否有利;

项目方愿不愿“喂肉”。

“反正交易所有最大的话语权,能吃到最大的肉。剩下的能分到多少,就看运气了。”

Zhe 的话,道出了许多古典 VC 的痛苦。

他们发现自己在一级市场的角色,越来越像“搬运工”:花钱投项目,最后最大的价值被交易所收割,自己只分到残羹冷炙。甚至有投资人感叹:“其实现在不需要一级市场了,项目方自己上币安 Alpha 就能把钱赚出来,为什么还要给 VC 分利?”

在资本逻辑失效的同时,古典 VC 的重心也发生了转移。正如 Will 所说,Web3 的火热,恰好出现在移动互联网的尾声与 AI 的早期之间,那是一段“空档期,而当 ChatGPT 横空出世,真正的北极星出现了。

资金、人才、叙事瞬间改道,奔向 AI。朋友圈里,曾经积极转发 Web3 融资新闻的 VC 从业者们,迅速换上了“AI 投资人”的身份。

据前古典 VC 投资人 Zac 观察,2022-2023 年行业鼎盛期,古典 VC 中有很多都在看 Web3 项目,但是到现在,已经有 90% 的人不看了。而且他预计,如果亚太加密货币一级市场按照现在的冷清程度再维持半年到一年,还会有更多的人放弃。

不再豪赌

2025 年的 Web3 一级市场,整体看上去像是一盘正在收缩的棋局。

热闹已散去,留下的玩家寥寥,但格局却在暗中重塑。

作为古典 VC 的风向标,红杉资本的动向依然值得关注。

根据 Rootdata 的数据,红杉中国在 2025 年累计投资 7 个项目,包括 OpenMind、圆币科技、Donut、ARAI、RedotPay、SOLO、SoSoValue,其次是 IDG 资本和金沙江创投、祥峰投资,此前活跃的启明创投最后一笔 web3 投资停留在了 2024 年 7 月。

根据 Zac 的观察:“现在古典 VC 里还在看 Web3 项目的,用一只手就能数得过来。”

在他看来,加密项目的质量严重下滑。

“努力找 PMF,为用户创造长期价值的团队获得的正反馈远不及钻研注意力经济和主动做市的团队。”Zac 说。

此外,以微策略、BMNR 为代表的加密财库公司成为了一种新的投资选项,但这对日渐枯竭的加密一级市场,再次造成吸血效应。

“你知道现在市场上有多少 PIPE 项目吗?”Draper Dragon 合伙人王岳华说,“至少有 15 个,每个平均需要 5 亿美元。这就是 75 亿美元。市场上的大资金几乎都在华尔街那里,而他们去参与 PIPE 了。”

PIPE(Private Investment in Public Equity)指的是上市公司向特定机构投资者以折扣价格发行股票或可转债,以实现快速融资。

许多原本与加密货币业务无关的上市公司纷纷透过 PIPE 获得大额融资,然后购入大额 BTC、ETH、SOL 等资产,转型成为加密财库公司,以折扣价入场的投资公司往往获利颇丰。

“这就是为什么一级市场没钱了。”王岳华说,“大资金都去玩确定性更高的 PIPE,谁还愿意冒险投早期?”

有人离开,有人坚守,Will 依然选择相信与坚守,他相信 Web3,也相信 AI,甚至愿意去投资看似“无商业模式”的公共物品。

“不是每个人都要做商业。”Will 说,“真正伟大的项目,往往始于一个简单的公共物品。就像中本聪创造比特币,他没有预挖,没有融资,但创造了人类历史上最成功的金融创新。”

未来的曙光

2025 年发生的几件大事,正在改变游戏规则。

Circle 上市像一块火种,把稳定币与 RWA(Real-World Assets,现实世界资产上链)一起点亮。

这家稳定币发行商以约 45 亿美元估值登陆纽交所,给了古典 VC 一个久违的“非代币化”退出样本。随后,Bullish、Figure 等相继上市,给了更多投资人信心。

“我们不碰纯代币的一二级,但会看稳定币和 RWA ”,多位古典 VC 投资人给出同样判断。原因很朴素:空间够大、现金流可见、监管路径更清晰。

稳定币的商业模式更“银行化”,备付金利差、发行/赎回与结算费用、合规托管与清算网络的服务费等,天然具备可持续盈利的可能。

RWA 则把应收、国债、房贷/不动产、基金份额等“搬到链上”,收入来自发行/撮合/托管/流转等多环节的费用与利差。

如果说上一代在美股上市的加密公司以交易所、矿企、资管公司为主,那么新一代的招股书,属于稳定币与 RWA。

与此同时,股票与代币的边界在变得模糊。

“微策略(Strategy)”式的财库策略吸引了一批效仿者,上市公司通过股权融资或 PIPE 增发,配置 BTC/ETH/SOL 等头部资产,转身成为“币股”。

这条赛道的龙头背后,能看到 Peter tiel 等大量古典 VC 的身影,甚至有机构亲身入局,比如华兴资本宣布 1 亿美元买入 BNB,选择用公开市场的方式参与加密资产配置。

“传统金融世界正在拥抱加密。”王岳华说,“你看纳斯达克花 5,000 万美元投资 Gemini,这不仅是资本动作,更是态度的转变。”

这种转变也体现在 LP 层面。据多位受访者透露,主权基金、养老基金、大学捐赠基金等传统 LP,开始重新评估加密资产的配置价值。

十年资本往事,如潮水般起落。亚洲的古典 VC 们曾推着交易所走上舞台,也曾在牛市里齐声呐喊“All in”,到头来却成为加密世界的边缘角色。

当下,虽然现实冷清,但未来未必不会迎来曙光。

就像 Will 所坚信的:“古典 VC 一定会更多的配置到与加密相关的金融科技投资里”。

未来古典 VC 是否会再次大规模入场?没人敢断言。唯一可以肯定的是,加密世界前进的步伐不会停止。

免责声明:本文章仅代表作者个人观点,不代表本平台的立场和观点。本文章仅供信息分享,不构成对任何人的任何投资建议。用户与作者之间的任何争议,与本平台无关。如网页中刊载的文章或图片涉及侵权,请提供相关的权利证明和身份证明发送邮件到support@aicoin.com,本平台相关工作人员将会进行核查。