撰文:Meg麦格、赵启睿

“全球稳定币市场的长期规模预计将达到1.4万亿至3.7万亿美元,其中美元稳定币将占据绝对主导。在此背景下,圆币科技的成功,并非以千亿级的全球市场份额来衡量。其真正的目标市场,是在大湾区跨境贸易、RWA和人民币国际化等场景中,撬动一个可预见的、数百亿美元规模的细分市场。”

一、引言

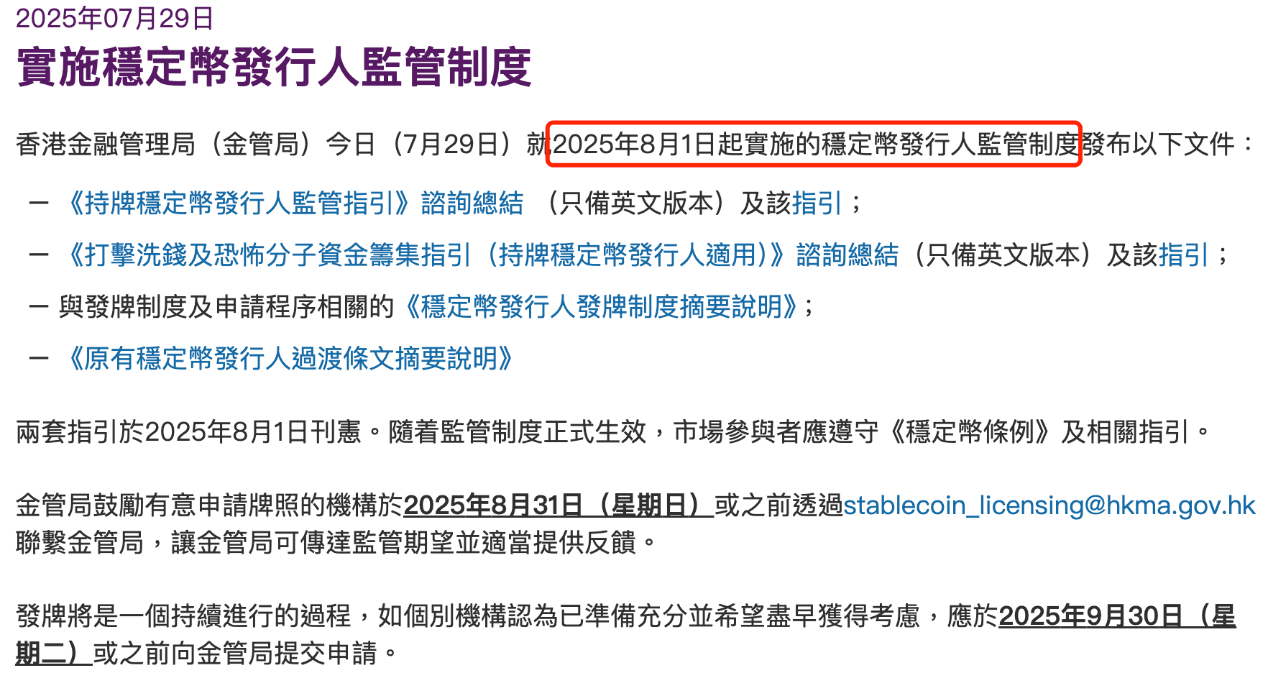

随着《稳定币条例》下的稳定币发行人监管制度于2025年8月1日实施,发行法币稳定币的业务成为一项须取得牌照的受监管活动。与此同时,2025年7月30日消息,圆币科技(RD Technologies)成功完成近4000万美元A2轮融资,由众安国际、中湾国际、璀璨投资及Hivemind Capital领投,红杉中国等跟投。此轮融资紧随2024年9月780万美元A1轮融资,彰显投资者对其以安全、企业级稳定币基础设施推动数字货币交易及资产代币化愿景的信心。

圆币科技如何在政策红利与市场竞争中脱颖而出?让我们从金融、法律和商业角度展开。

二、圆币:科技概况+融资背景

圆币科技,成立于2021年,由香港金管局前总裁陈德霖创立,股东包括HashKey、众安国际、红杉中国等,具备Web3与传统金融的融合优势。

融资背景:A2轮融资详情:4000万美元,由众安国际、中湾国际、璀璨投资、Hivemind Capital领投,红杉中国等参投,资金用于扩展平台能力和合规准备。

一场A2轮的融资,投资方阵容强大,领投方之一众安国际也是Web3赛道积极参与者,2025年8月1日生效的香港《稳定币条例》为稳定币发行提供了明确监管框架,众安银行积极参与这一进程。

众安国际和众安银行同属众安在线,分别以技术投资和合规金融服务为核心,协同推动加密行业发展。众安国际通过投资圆币科技等项目布局Web3,众安银行提供支付和合规支持,共同助力HKDR的开发与应用。

三、香港稳定币政策与市场机遇

香港立法会已于5月21日通过《稳定币条例草案》,标志香港正式设立法币稳定币发行人的发牌制度。

而国际上稳定币立法也在加速推进。美国参议院于5月20日通过了《指导和确立美国稳定币国家创新法案》关键程序性投票,可能在年底前完成立法。英国于5月27日发布了针对稳定币发行、加密资产托管及加密资产公司财务稳健性的监管提案。3月,日本细化了加密资产及稳定币的监管调整。

截止2025年8月3 日,金管局尚未发放任何稳定币牌照。香港金管局对稳定币牌照采取高门槛、严监管、稳推进的态度,初期预计发放个位数牌照(约3-5个),首批牌照预计2026年初发出。监管框架强调金融稳定与反洗钱,兼顾创新,但高合规成本和谨慎节奏可能限制短期市场活跃度。

但监管力度及要求,目前是比较苛刻的,对稳定币发牌要求如下:

· 任何在香港发行法币稳定币,或发行宣称锚定港元价值的稳定币的机构,必须向金管局申请牌照。

· 申请人需为在香港注册的公司或海外“认可机构”,并满足高资本与财务要求,如实缴股本不少于规定金额

· 稳定币需由等值的高流动性资产(如港元现金、短期债券或美元存款、美债)支持,储备资产需隔离并接受独立审计,禁止算法稳定币。

· 持牌机构需遵守反洗钱及恐怖分子资金筹集指引,部署智能合约实现交易实时监控,并确保客户资产安全。

也就是说,如果在香港发行法币稳定币或者项目方在业务上宣称自己锚定港元,就必须申请牌照,否则视为违法经营。对注册地的要求是香港或者海外“认可机构”,目前了解到的市场情况,拟在香港申请稳定币牌照的企业更愿意选择在香港注册,第三国家他们担心未来政策的变动会影响其业务发展。

稳定币发行人的高合规要求,以及对底层资产流动性的要求合规某种程度上就是“商业护城河”。圆币科技(RD Technologies)作为香港金管局首批“稳定币发行人沙盒”参与者,已进入测试阶段,计划在以太坊公链发行HKDR。众安银行与圆币科技(RD Technologies)合作,测试基于港元储备的稳定币HKDR。

众安国际的VASP牌照和众安银行的虚拟银行牌照形成合规闭环,满足香港金管局对稳定币发行人(储备资产透明度、定期审计)和虚拟资产服务的严格要求。圆币科技依托众安银行的虚拟银行牌照和支付系统,提供技术与合规支持,银行的跨境支付和零售结算业务可以为HKDR提供应用场景。

香港作为国际金融中心,凭借大湾区枢纽地位、严格的稳定币监管框架和港元稳定性,为港元稳定币发展提供优势。港元稳定币在跨境贸易中可降低成本、提升效率,尤其在大湾区和人民币国际化场景中潜力巨大。零售支付应用受限于本地市场规模,需依赖跨境消费场景发展。与美元稳定币相比,港元稳定币在亚太地区具合规和本地化优势,但全球竞争受市场规模和接受度限制,短期内以区域性补充为主。

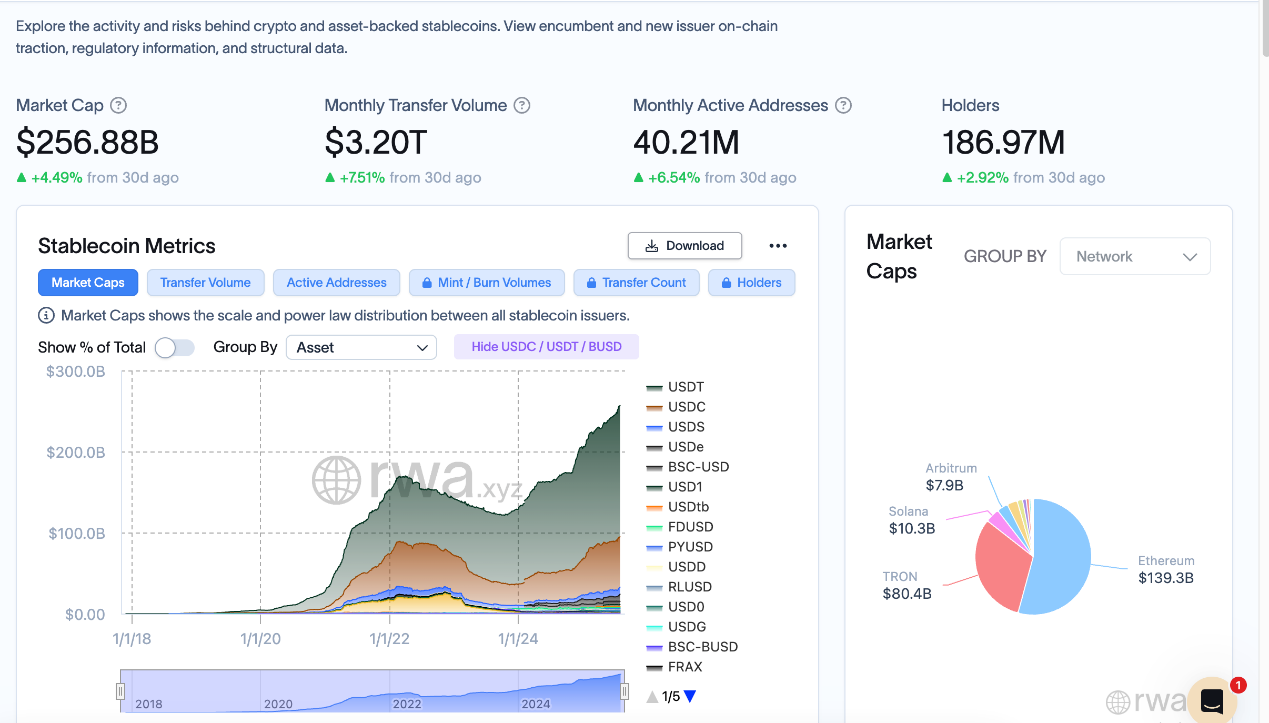

未来可期:虽然目前美元稳定币(如USDT、USDC)占据全球稳定币市场超90%的份额(截至2025年8月3日,全球稳定币市值约2500亿美元,USDT约占60%),港元稳定币的市场规模受限于港元流通量(约4000亿港元,约500亿美元)。但是港元稳定币在亚太地区特别是大湾区和“一带一路”国家中具有本地化优势,港元稳定币可与人民币代币化结合,吸引希望减少美元依赖的市场(如东南亚、中东),在特定场景下形成差异化竞争。

引用数据来源 https://app.rwa.xyz/stablecoins

四、圆币:商业模式+竞争优势

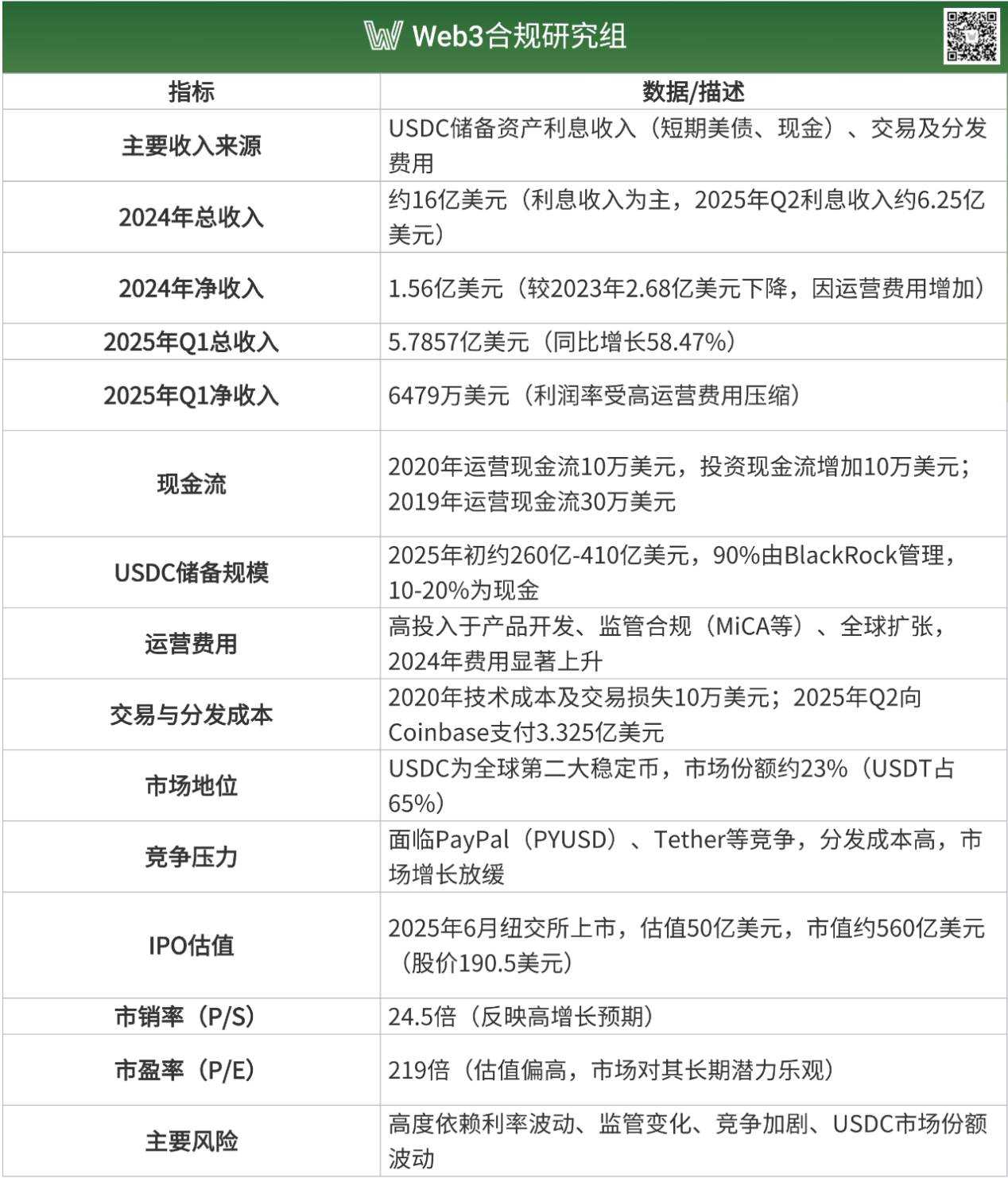

我们对标美国稳定币公司Circle的财务数据 来阐述圆币科技的机会

稳定币发行商的商业模式很简单,几乎每个人都看得懂,但不是每个人都能为之。颠覆了传统银行的存贷差模式(传统银行毛利=贷款利息收入-存款利息支出),稳定币发行商的毛利=利息收入-渠道成本(或者营销成本)。

目前散户或者用户是零息收入,没有享受到稳定币发行商购买美债等利息收入分红,显而易见,稳定币当下的利润率远高于传统银行!Circle(USDC发行商)2024年净利润1.56亿美元,99%来自储备金利息。

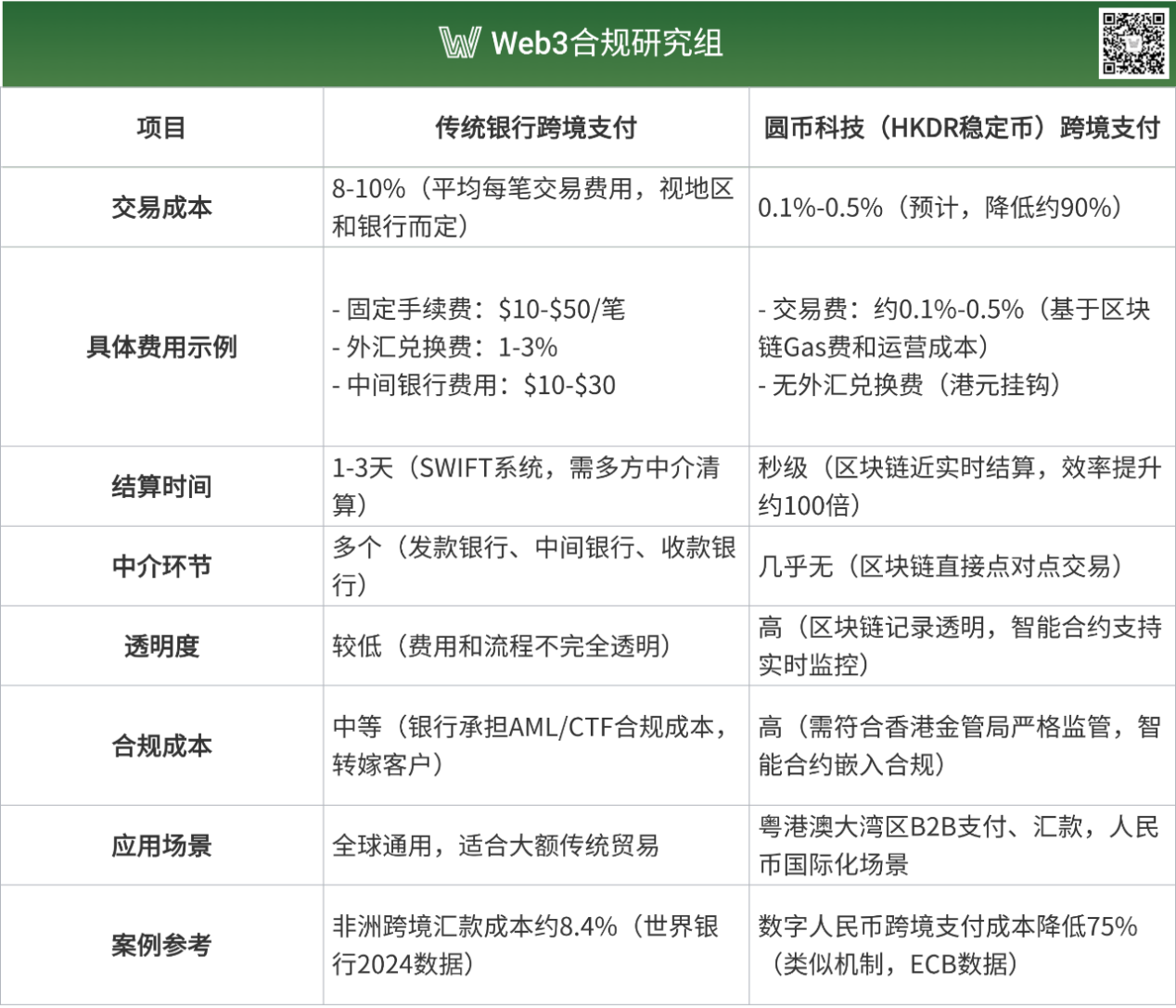

圆币科技聚焦跨境支付,基于区块链技术实现近实时结算(秒级清算,传统银行需1-3天),通过智能合约自动化交易流程,减少中介环节。据说能将其效率提升100倍,成本降低90%(通过下表匡算)

传统银行vs 圆币科技跨境支付成本与效率

圆币科技有HashKey(持牌交易所)、众安国际(支付经验)做股东,注重Web3生态与传统金融的桥接,定位更灵活,其与众安银行的战略合作,增强其生态整合能力,京东的JD-HKD背靠电商巨头的应用场景,聚焦零售与跨境支付,各有所长。

五、挑战+风险

圆币科技(RD Technologies)的发展之路,并非应对一系列孤立的挑战,而是直面一个由合规、竞争、技术与地缘政治风险交织而成的系统性困境。其核心挑战在于,为求生存而必须构筑的合规壁垒,正以一种传导效应,内化为高昂的运营成本,这直接削弱了其在巨头环伺下的竞争能力,并迫使其做出的技术选择本身又带来了新的性能与成本矛盾。所有这些,最终都受制于全球宏观经济的结构性压力。

(一)作为无法外化的合规枷锁

香港的监管框架为圆币科技提供了合法性的基石,但这块基石是以沉重的、无法转嫁的成本为代价的。这套成本如同一副定制的重铠,在提供保护的同时,也严重限制了行动的敏捷性。

首先,合规直接转化为财务重压与战略僵化。高达2500万港币的实缴资本与100%高质量流动性资产储备要求,意味着在产品实现规模化收入之前,企业的大量资本即被锁定。这不仅是财务负担,更是对战略灵活性的直接扼杀。在需要快速迭代、教育市场、获取用户的关键窗口期,这种资本锁定将使其在与资金雄厚的巨头竞争时,显得束手束脚。

其次,合规以牺牲效率为代价,与产品核心价值形成内在摩擦。监管要求所有稳定币交易必须通过受监管的交易所,并对非托管钱包施加额外风控。这种设计虽将洗钱风险降至最低,却也钝化了区块链技术本应具备的“低成本、高效率”优势。当其主打的跨境支付场景,因合规流程而导致体验不如预期时,“合规”反而可能成为市场普及的阻力,而非助力。

(二)巨头阴影覆盖着目前的市场

合规成本的压力,在残酷的市场竞争中被进一步放大。稳定币赛道已从加密原生游戏,演变为一个巨头与金融机构林立的绞杀场。圆币科技面临的不仅是打破现有格局的挑战,更是抵御新晋巨鳄的降维打击。

· 美元稳定币的引力场:以USDT和USDC为首的美元稳定币已形成强大的网络效应。其深厚的流动性、广泛的协议集成和根深蒂固的用户习惯,构成了一道难以逾越的壁垒。对圆币科技而言,这意味着HKDR必须提供巨大的额外激励,才能说服用户切换赛道,而这无疑会持续侵蚀其本已微薄的盈利空间。

· 新晋巨头的降维打击:真正的生存威胁来自于科技巨头(如京东、蚂蚁)与传统金融机构(如渣打银行)的入局。前者拥有海量用户、成熟支付网络和雄厚资本,能以补贴战和场景捆绑的方式,迅速抢占市场份额。后者则手握天然的信任背书和庞大的企业客户资源,一旦其发行的稳定币问世,将轻易获取对合规性要求最高的B2B客户,使圆币科技的“合规”优势不再独特。

为了更清晰地展示这一竞争态势,下表总结了主要对手构成的具体威胁:

主要竞争对手

(三)难以抉择的技术

在合规与竞争的双重压力下,圆币科技的技术路线选择——在以太坊公链发行HKDR——本身也构成了一个新的困境。这个旨在接入庞大生态的战略决策,在B2B支付这一核心场景下,创造了一个难以调和的内在矛盾。

这体现为一种“不可能三角”的现实困境:以太坊的去中心化和安全性,是以牺牲可扩展性为代价的。其网络拥堵和波动的Gas费用,与跨境贸易所追求的“低成本、高效率、高稳定性”的核心诉求背道而驰。

虽然Layer 2解决方案被视为潜在出路,但这更像是一个用新问题换旧问题的权衡。它在缓解性能瓶颈的同时,引入了跨链桥安全风险、技术栈复杂性和流动性碎片化等新挑战。这使得技术架构的维护成本和运营风险不降反升,并可能最终传导至用户体验层面。稳定币的生命线——流动性,一旦因技术复杂性而分散,其抵抗“脱锚”风险的能力也将随之减弱。

(四)地缘经济的无形之手

最后,所有上述挑战都被置于全球地缘政治与宏观经济的强大引力场中。这些结构性力量,为非美元稳定币的生存空间划定了无形的边界。

· 美元的数字霸权巩固:美国正加速将稳定币立法纳入其金融监管体系,其战略意图之一是将稳定币发行方塑造为美债的新增“超级买家”。美元稳定币的每一次扩张,都在客观上巩固美元的数字霸权,对港元等所有非美元稳定币形成结构性的挤压效应。

· 人民币国际化的现实天花板:尽管存在巨大想象空间,但离岸人民币(CNH)稳定币的发展,短期内仍受制于中国资本账户开放程度和离岸市场深度不足的“玻璃天花板”。这直接限制了圆币科技未来在人民币稳定币这一更宏大叙事上的发展潜力。

· “影子银行”的系统性风险警惕:监管机构将稳定币视为“新型影子银行”,对其可能引发的系统性风险保持高度警惕。这种警惕最终将转化为更严苛、更细致的监管要求,使圆币科技陷入一个“风险担忧 -> 监管加码 -> 合规成本上升”的螺旋,形成一个难以摆脱的负反馈循环。

六、展望未来

关于稳定币的市场预测:

2030年:Citi预测市场规模可能增长14倍至 3.7万亿美元,受监管明确化和机构采用推动。Sei Network预测市场规模将达 1.4万亿美元。

2035年:MetaTech Insights预计全球稳定币市场将从2024年的 1826亿美元增长至1.1068万亿美元,年复合增长率(CAGR)约为 17.8%,主要由以太坊为基础的稳定币和多链/二层解决方案驱动。

CBDC与稳定币市场:预计到2034年,央行数字货币(CBDC)与稳定币市场总市值将从2025年的 664亿美元增长至1513亿美元,CAGR为 9.58%

全球稳定币市场在2025年预计增长至 3000亿-4000亿美元,长期(2030-2035年)可能达到 1.4万亿-3.7万亿美元,甚至突破1万亿美元,以美元稳定币为主导。港元稳定币短期内市场规模较小(数十亿美元),但在大湾区跨境贸易和人民币国际化场景中有增长潜力,长期可能达数百亿美元。市场增长将由监管明确、跨境支付需求和技术进步推动,但需克服监管差异和基础设施挑战。

那么作为稳定币发行商的圆币科技,其未来展望可以从以下几方面体现:

· 短期目标:完成沙盒测试,取得香港稳定币发行牌照,推出HKDR并扩展跨境支付与Web3场景。

· 长期愿景:HK作为全球重要的金融中心,素有亚洲华尔街之称,预测稳定币市场可能突破1万亿美元,圆币科技有望在香港Web3.0生态中占据重要地位。 同时,香港第二份数字资产政策宣言将推动传统金融与区块链的融合,为圆币科技提供更多创新空间。

圆币科技的未来,大概率是从“牌照价值”到“场景落地”的旅程。其成败并非取决于能否追随宏观趋势,而在于能否在严苛的监管框架下,将合规这一核心资产,转化为在特定利基市场中不可替代的竞争优势。

(一)战略基石:作为核心资产的合规牌照

香港金管局的稳定币牌照,是圆币科技一切战略的基石与核心资产。在全球数字资产监管趋严的背景下,这张牌照的价值远超一纸许可,它是一个强大的“信任锚”。它能有效将圆币科技与市场上大量的非合规、灰色地带项目区分开来,为其吸引对风险极度敏感的机构客户与传统金融伙伴,铺平了至关重要的第一公里。

获得牌照,意味着圆币科技能将其在储备管理、交易监控、反洗钱(AML)等方面的巨大投入,从“合规成本”转化为“市场信誉”,这种信誉正是其切入高价值B2B支付和真实世界资产(RWA)场景的入场券。

(二)从万亿蓝海到利基市场主导权

全球稳定币市场正迈向万亿级规模。花旗银行预测到2030年市场规模或达3.7万亿美元,而MetaTech Insights则预计到2035年将突破1.1万亿美元,年复合增长率高达17.8%。然而,对于圆币科技而言,这片由美元稳定币主导的万亿蓝海既是机遇,更是警示。

全面竞争无异于以卵击石。其唯一可行的战略,是在这个庞大的市场中,放弃“成为下一个USDT”的幻想,转而追求“利基市场的主导权”。

· 跨境贸易:香港数万亿的B2B支付体量,为HKDR提供了足够纵深。圆币科技的突破口,并非与京东、蚂蚁等巨头全面开战,而是聚焦于被传统银行服务不足的特定客群——例如,因开户门槛提高而被拒之门外的40%中小企业。通过提供更灵活、高效的合规支付方案,在这些细分行业(如特定商品贸易、中小企出海)建立根据地。

· 虚拟资产交易:其股东HashKey集团旗下的持牌交易所,为HKDR提供了宝贵的初始流动性引擎与应用场景。这确保了HKDR在诞生之初便具备可用性。然而,其长期挑战在于必须走出“HashKey生态”,登陆香港其余10家持牌平台,避免沦为单一平台的“内循环”代币,从而构建起真正的网络效应。

· RWA闭环:笔者认为,RWA是稳定币的终极应用场景,HKDR在此扮演的是“链上资金端”的关键基础设施。当资产被代币化后,需要同样合规、高效的链上资金来完成价值闭环。圆币科技的挑战不在于创造RWA资产,而在于与资产发行方(如新能源项目)、代币化平台建立深度合作,确保有源源不断的高质量资产能够与HKDR匹配,形成“资产上链、资金在线”的无缝对接。

(三)战略合作一览

圆币科技的战略合作网络是其执行利基战略的核心武器。这些合作的价值不在于备忘录本身,而在于能否将其转化为持续的业务流量和生态壁垒。

核心合作伙伴价值与挑战

圆币科技的未来,考验的是其能否将一副沉重的“合规重铠”,通过精准的战略选择和高效的生态协作,打磨成一把在利基市场中无往不利的“竞争利剑”。这不仅是圆币科技一家的挑战,也是香港稳定币生态能否在全球竞争中找到自身定位的关键所在。

七、结语

圆币科技的实践,不仅是香港在加速全球稳定币竞争中,以“合规确定性”为核心产品进行的一次战略性卡位,更是检验非美元法币稳定币能否在高度监管、美元主导的数字金融体系中找到生存空间的关键试验。

圆币科技所面临的核心战略悖论在于:其赖以生存的严苛合规壁垒——包括1:1储备锚定、禁止分数储备模式、赎回权利明确保障以及严格的反洗钱(AML)/反恐融资(CFT)框架——在赋予其合法性和稀缺信任背书的同时,也可能成为其追赶市场先行者时最沉重的枷锁。将这份“合规红利”转化为真正的“市场优势”,而非“创新枷锁”,是圆币科技乃至整个香港稳定币生态能否规模化发展的根本挑战。这要求其在跨境支付、虚拟资产交易和RWA等核心应用场景实现效率、规模与合规的统一。

在稳定币的“下半场”,竞争的本质已从早期“野蛮生长”的技术与市场份额之争,转向了在严格法律框架内进行“精巧舞蹈”的合规与生态之争。圆币科技作为香港金管局首批稳定币发行人“沙盒”的参与者,其进程将深刻揭示,在Web3由“去中心化”探索转向“合规化融合”的新范式下,创新与主权监管之间如何实现动态平衡。

全球稳定币市场的长期规模预计将达到1.4万亿至3.7万亿美元,其中美元稳定币将占据绝对主导。在此背景下,圆币科技的成功,并非以千亿级的全球市场份额来衡量。其真正的目标市场,是在大湾区跨境贸易、RWA和人民币国际化等场景中,撬动一个可预见的、数百亿美元规模的细分市场。

香港严格的监管政策是一把双刃剑,它在短期内提高了成本、限制了部分创新速度,但从长远看,它恰恰构建了一个高确定性的商业环境,隔绝了“劣币驱逐良币”的风险。

展望未来,圆币科技及类似机构的探索将迫使全球金融市场深思:在数字经济迈入“至虚极阶段”的背景下,真正的金融创新将如何在全球化、无国界的Web3浪潮与主权国家日趋收紧的合规要求之间,找到一条可行的共存之路?是“戴着镣铐跳舞”的合规化试验田将引领未来,还是“监管套利”的灰色地带仍将是创新的温床?

免责声明:本文章仅代表作者个人观点,不代表本平台的立场和观点。本文章仅供信息分享,不构成对任何人的任何投资建议。用户与作者之间的任何争议,与本平台无关。如网页中刊载的文章或图片涉及侵权,请提供相关的权利证明和身份证明发送邮件到support@aicoin.com,本平台相关工作人员将会进行核查。