作者:火币成长学院

一、引言

Chainlink 作为去中心化预言机网络的代表项目,自 2017 年上线以来在加密货币行业逐渐形成了不可替代的地位。预言机是连接区块链世界与现实世界数据的关键基础设施,承担着价格数据、跨链通信、现实世界资产(RWA)接入等核心功能。在去中心化金融(DeFi)、跨链生态、资产代币化逐渐成为加密行业主要叙事的背景下,Chainlink 的价值和战略地位日益突出。本报告的研究目的在于综合市场宏观趋势、RWA 行业发展、Chainlink 的技术与经济模型、代币价值捕获机制、竞争格局及未来展望,系统性分析 LINK 的投资逻辑与中长期潜力。

二、市场宏观趋势与战略契机

近年来,现实世界资产(RWA)的代币化成为加密市场最受关注的增长赛道之一。RWA 指的是将债券、外汇、房地产、存单、黄金、碳信用、知识产权乃至算力资源等现实资产映射到区块链的过程,通过智能合约实现可编程、可转移和可组合的特性。根据市场研究,RWA 市场的潜在规模可达数十万亿美元,仅以美国国债市场代币化为例,其总规模已超过 26 万亿美元,而加密行业整体市值在 2025 年初仅约 2.5 万亿美元。这意味着 RWA 一旦进入规模化发展阶段,可能推动加密市场的增长超过十倍。M31 Capital 等研究机构预测,全球资产代币化将在未来十年内达到 30 万亿美元规模,成为推动区块链应用的最大力量。与此同时,金融巨头的态度也在加速转变。BlackRock 推动代币化货币市场基金,摩根大通通过 Onyx 平台测试国债代币化结算,SWIFT 与 DTCC 开展跨境支付与清算的区块链实验,均表明传统金融正逐步通过合规试点切入链上经济。预言机作为链上与链下之间的桥梁,是所有代币化资产能否发挥价值的关键。Chainlink 作为全球最大的预言机网络,在以太坊等主流链上的数据调用量超过 80%,其在 RWA 基础设施中的地位无可替代。因此,在 RWA 井喷发展的宏观背景下,Chainlink 成为最具战略受益的底层资产。

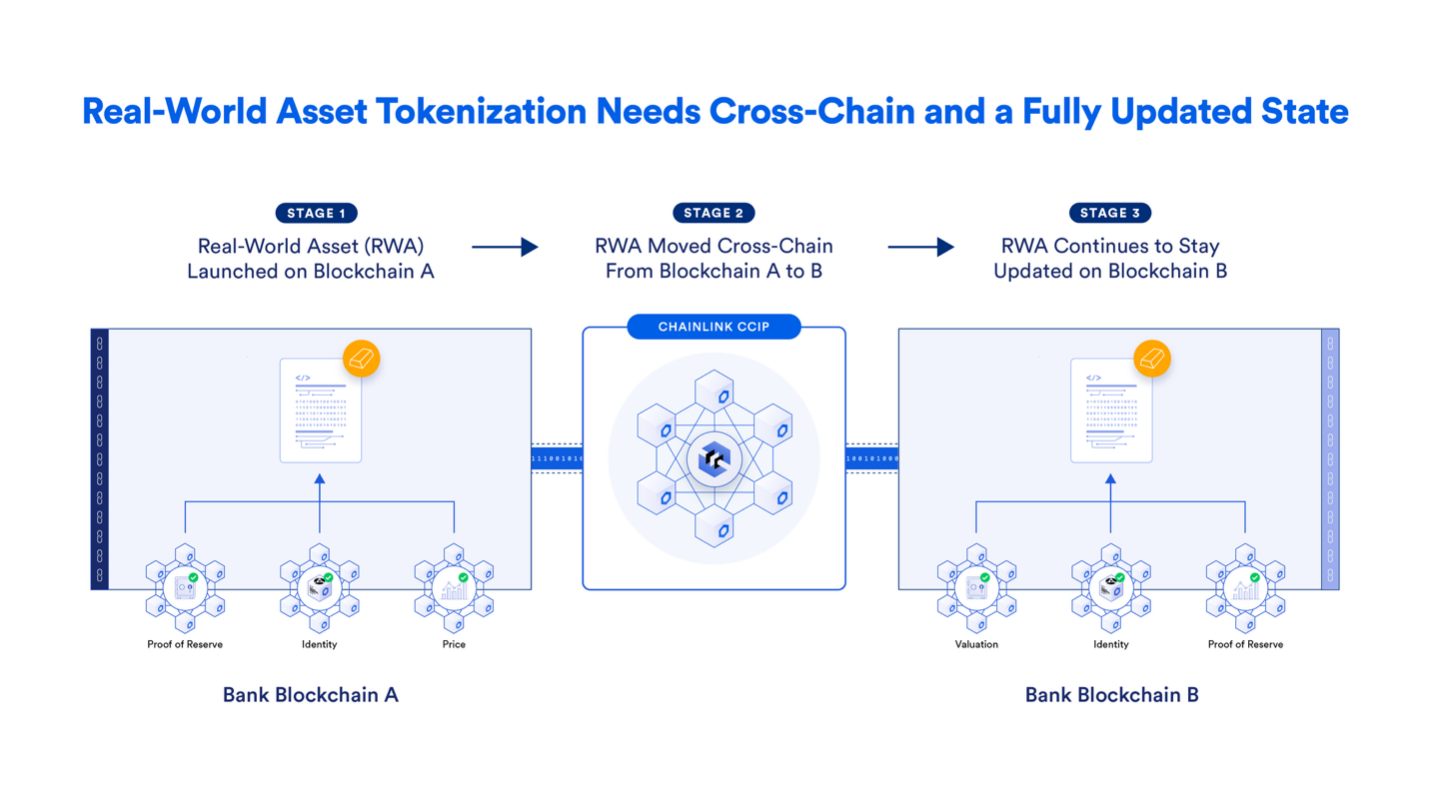

RWA与机构上链成为当下最强主线,链上需要“可信数据+跨链结算+合规执行”的三件套。以美国股票与ETF为例,链上产品不仅要有价格数据,还要能识别交易时段、熔断/停牌、数据新鲜度等“场景元数据”,否则清算与风控会误触发;Chainlink在2025年8月正式把这套“面向传统市场语境”的数据流标准化到Data Streams中,并已被GMX、Kamino等一线协议采用,覆盖SPY、QQQ、NVDA、AAPL、MSFT等高关注标的;同时Data Streams已在37条网络可用,显著降低开发者构建合规级别衍生品、合成资产、以及抵押/借贷等协议的门槛。RWA市场当前规模被行业数据平台统计已超千亿美元级别,并被多家一线机构长期预测在2030年前达到万亿美元量级;在这条主线上,预言机和合规型互操作是“必需品”,而非“可选项”。此外,Swift在2023–2024年的多轮实验与PoC已验证“用现有Swift标准+Chainlink基础设施将银行接入多链”的可行性;DTCC Smart NAV试点把基金NAV等关键参考数据上链,明确把CCIP作为互操作层,这些是传统金融基础设施把“数据—规则—结算”搬上链的关键范式。

Chainlink 的核心价值在于其预言机服务能力。以太坊和其他公链本身无法直接访问链下数据,预言机的任务是提供真实、可靠、去中心化的数据输入。Chainlink 通过数千个独立节点共同维护数据的准确性,避免单点攻击和操纵。其技术产品已覆盖价格馈送、随机数生成器(VRF)、跨链互操作协议(CCIP)等多个维度。根据最新统计,Chainlink 的总担保价值(Total Value Secured, TVS)已超过 113 亿美元,占据了预言机市场约 46% 的份额,远远领先于 Pyth、Band 等竞争者。在以太坊 DeFi 生态中,超过 90% 的借贷协议和衍生品平台调用 Chainlink 数据,Aave、Synthetix、Compound 等核心协议均依赖于 Chainlink 价格源。对比 XRP 等其他市值较高但应用有限的代币,LINK 在实际集成与收入生成上的优势更加显著。研究显示,XRP 市值一度是 LINK 的 15 倍以上,但 XRP 的生态整合与机构采用程度远远落后于 Chainlink。由此可见,LINK 在估值层面仍存在显著低估现象,长期有望通过价值重估实现补涨。

三、核心价值捕获机制及RWA的扩展

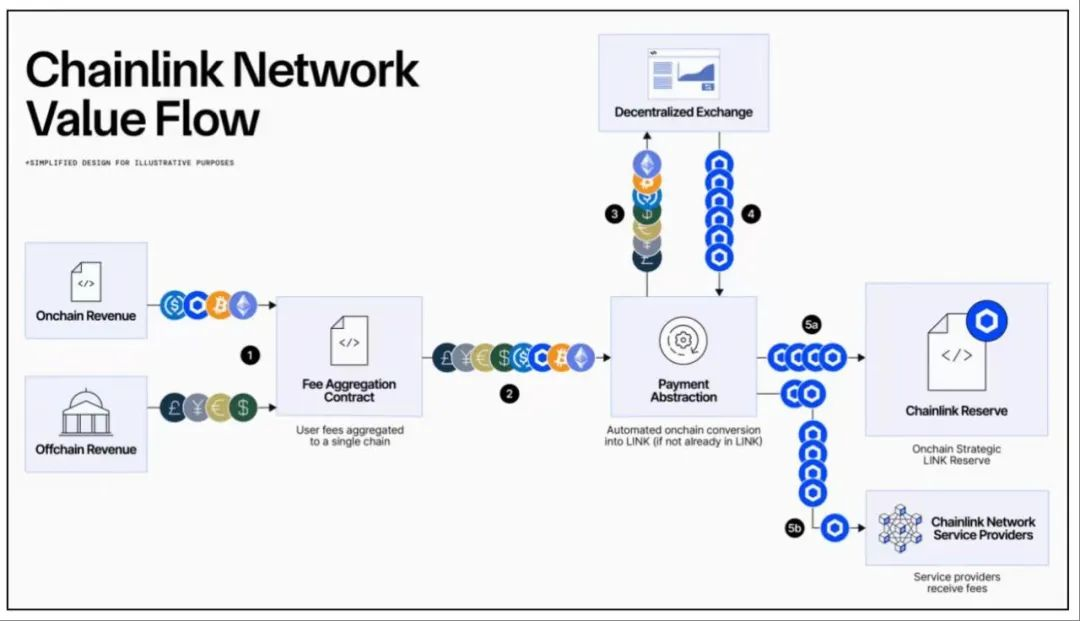

Chainlink 的经济模型中最具创新性的是其价值捕获飞轮机制。首先,协议用户需要使用 LINK 代币支付数据调用费用,这些费用一部分进入节点运营者,另一部分被纳入“LINK 储备”(Reserve)机制。储备机制会将收入自动用于回购 LINK 并存入储备,从而在市场形成持续买压,推动代币价格。其次,随着 RWA 与 DeFi 的应用增多,对高频数据调用和跨链通信的需求会持续增长,协议收入规模将指数级增加。这又进一步提高储备回购力度,驱动 LINK 价值提升。再次,LINK 的质押机制为持币者提供稳定年化收益率(约 4.3%),吸引长期持有和节点参与,从而减少市场流通量。最终,采用、收入、回购、价格上涨与生态扩展形成正向循环,构成价值捕获的飞轮效应。自 2023 年底至 2025 年初,LINK 价格已上涨近 50%,充分反映市场对该机制的预期。

在经济收益层面,Chainlink 已经开始展现出商业化能力。根据统计,其 30 天收入超过 11 万美元,且增长趋势明显。虽然相较于 DeFi 巨头协议的手续费规模仍然有限,但考虑到预言机属于 B2B 基础设施,其收入增长具有更高稳定性。同时,Chainlink 在市场份额方面保持压倒性优势,超过 46% 的市场占有率意味着其已成为行业标准。与竞争对手 Pyth、Band 相比,Chainlink 的节点数量、合作伙伴深度和金融机构整合度更高。RWA 场景落地后,资产代币化带来的数据调用量将远超当前 DeFi 规模,从而显著放大 LINK 的收入潜力。

Chainlink以“B2D/B2B2C”的按需服务费为主(价格/数据服务费、CCIP跨链费、PoR审核/监控费、Data Streams订阅费等),费用通过网络路由至节点与安全预算,并在Economics 2.0框架内与Staking/抵押、警报/惩罚(slashing)联动,以实现“更高经济安全→更高付费意愿→更高服务费→更强安全预算”的正循环。Staking v0.2将池上限扩至4500万LINK(社区约4,087.5万,节点运维方其余),引入可解绑机制(28天冷却+7天领取窗口)以兼顾安全与灵活;节点抵押部分设定基准奖励率并可叠加“委托奖励”,未来随用户费分配的权重增加,Staking的“现金流属性”有望更强。媒体与研究稿件在2025年多次提到“LINK reserve”(链上储备、以企业/服务费等来源定期购入LINK的机制)这一新元素,目的是改善交易所浮动流动性与供给弹性,但需强调——该机制目前以媒体与行业分析描述为主,官方尚未发布系统性白皮书式论证,因而我们在估值假设中将其作为“情景可选参数”,而非基准事实。

此外,Chainlink 在 RWA 基础设施扩展方面动作频频。首先,与 ICE 合作将外汇与贵金属的链下定价接入区块链,为代币化资产提供可信报价。其次,CCIP 跨链互操作协议使不同区块链间的资产传输和数据交换成为可能,这是 RWA 资产在多链环境中流动的关键条件。再次,Chainlink 推出的 DeFi Yield Index 等产品尝试通过组合多个 DeFi 收益率来生成可追踪的收益指数,为金融机构提供可集成的链上指数化工具。除此之外,在农业资产、知识产权、算力资产、跨境货币市场基金等多个场景,Chainlink 正成为数据与价值上链的标准接口。RWA 作为多行业的结构性机会,其代币化必须依赖可信数据输入与链间结算,Chainlink 因而构建起深厚的护城河。

四、产品特色以及生态合作

Chainlink的产品族群可分为四层——(1)数据:Price Feeds、Proof of Reserve(储备证明)、State Pricing(面向DEX交易资产的定价方法)、Data Streams(低延迟高频数据及场景元数据);(2)互操作:CCIP(跨链消息/价值转移、可编程转账、CCT标准),2025年v1.6把Solana作为首个非EVM主网接入,并通过架构升级显著降低跨链执行成本,提升扩展到新链的速度;(3)计算与自动化:Functions、Automation、VRF等;(4)合规与治理:与金融市场规范对齐的风控、监控与合规模块(官方近期介绍ACE等能力)。其中,CCIP v1.6除了Solana,还宣称已在主网支持“57+链”,并将多条链作为“官方跨链基础设施(canonical)”;在Solana侧,Zeus Network等率先接入CCIP与PoR,把zBTC等资产在Base/Ethereum/Solana/Sonic间跨链流转,扩展BTCFi场景。数据侧,2025年8月引入ICE Consolidated Feed作为外汇与贵金属的机构级数据供给之一,叠加Data Streams的低延迟与抗操纵机制,有助于把外汇、黄金/白银等利于机构采用的资产类别在链上以更低信噪比运行。

生态与合作网络:Chainlink以“金融机构—公链—DeFi协议—数据提供商”四面出击构筑网络效应。机构侧:Swift多轮实验展示利用现有报文标准与CCIP连接多链;2024年的Swift/UBS/Chainlink试点把代币化资产与传统支付系统桥接;2024–2025年DTCC的Smart NAV试点明确把CCIP作为互操作层;2025年8月,ICE与Chainlink宣布数据合作,将ICE的外汇与贵金属合并行情(Consolidated Feed)输入Data Streams,为2,000+链上应用与机构提供实时数据;资产管理与银行侧,ANZ、Fidelity International、Sygnum等出现在Chainlink的官方“资本市场合作”清单中。公链与协议侧:CCIP在以太坊、Arbitrum、Optimism、Polygon、Base、Avalanche、BNB等EVM链稳步运转后,2025年把Solana纳入,Kamino、GMX-Solana等已对接Data Streams,美股与ETF数据的可用性进一步促进非EVM生态的机构级衍生品与抵押借贷用例。数据侧:除了传统的加密行情聚合,2025年开始向美股/ETF、外汇/贵金属延展,形成多资产覆盖。

五、投资估值逻辑与潜力空间

从价格技术面来看,LINK 在 2024 年底突破了 20 美元的重要阻力位,目前在 22-30 美元之间形成新的支撑结构。该区间若能稳固,将为下一轮上涨提供基础。从历史经验看,ETH 在 2020 年突破 400 美元关口后很快进入指数级上涨阶段,LINK 有可能复制类似的结构性行情。鲸鱼地址的资金流动显示,大量 LINK 从交易所转移至冷钱包或质押合约,表明长期资金正在加仓布局。结合储备机制带来的买压,技术面与资金面均指向中长期看涨的趋势。

从第三方数据聚合来看,Chainlink长期位居Oracles类目首位,总体市场份额估算在约46%–68%之间波动;在以太坊生态的DeFi数据供给中,不少研究或媒体将其份额估算至80%+;这与其“高价值场景优先+稳健扩张”的策略相关。同时,竞争对手(如Pyth)在2023–2024年通过交易所直连与高频行情切入,TVS增速一度显著上升,但并未改写“高价值多场景+机构合规”的综合优势版图。我们在竞争比较中给出三点差异化:第一,机构级互操作与合规路线——Swift、DTCC、ICE等合作在合规性与标准化层面极具含金量;第二,产品矩阵从“价格”走向“场景数据+风控元数据”,满足传统市场语境;第三,跨EVM/非EVM的覆盖,Solana接入是重要里程碑。结论是:短期份额波动属正常,但在“多资产+多链+合规”的复杂赛道里,标准与生态的黏性更重要。

在估值逻辑上,Chainlink 既可作为基础设施投资标的,也可作为 RWA 牛市的杠杆化受益资产。M31 Capital 研究指出,LINK 在 RWA 爆发场景中具备 20-30 倍上涨潜力。这一判断基于两个维度:其一,RWA 市场总规模可能达到 30 万亿美元,而 Chainlink 已经确立作为标准数据提供层的角色;其二,LINK 当前市值仍处于低估状态,与 XRP 等项目存在巨大错配。从风险收益比角度看,LINK 既有确定性收益支撑,又有估值重估潜力,适合长期投资者进行中低成本布局。

LINK总量上限10亿枚,发行初期分配常见说法为:35%公开销售、35%节点激励/生态奖励、30%公司/金库(SmartContract.com/Chainlink Labs);该分配结构被Glassnode、Crypto.com大学、Sygnum等多方研究/科普所复述。Staking v0.2将网络安全与价值捕获绑定,用户费用引入后,LINK的收益路径逐步从“纯增长预期”转向“服务费现金流+网络安全预算回报”的组合。我们建议在估值中区分三层需求:一是“使用需求”(协议集成后支付的数据/服务/跨链费用);二是“安全需求”(节点抵押与社区抵押);三是“流动性/策略需求”(做市与治理、潜在的“reserve”购入等)。供给侧,未来数年“节点激励/生态奖励”的释放节奏与用途(直补节点 vs. 市场化采购服务)将直接影响二级市场的供需平衡。

行业媒体与第三方跟踪在2025年多次记录Chainlink的TVS处于数百亿美元级别,且在协议数量与多链覆盖上保持领先;官方首页亦宣称“累计支持链上交易额数十万亿美元”量级。费用侧,聚合平台显示Chainlink近阶段的费用/收入仍处在“爬坡期”,但我们观察到高质量场景的渗透(例如GMX/Kamino对Data Streams的采用、美股/ETF/外汇/贵金属等新类目启用)更可能带来“质变拐点”。Staking池在v0.2启动后快速满额,显示出社区与节点对网络安全预算的买单意愿。我们以“单位TVS费率高质量场景权重链数覆盖”来构造前瞻性指标,而非用全网粗放TVS简单线性外推。

我们将LINK的价值拆成三块——(A)“平台期权价值”:对应RWA/机构上链全面爆发时,数据与互操作作为“税收式”基础设施的溢价;(B)“经营性现金流”:按数据服务/跨链服务/储备证明/自动化等多产品线的活跃合约数*单合约ARPU估算,再考虑链数扩张与非EVM渗透弹性;(C)“安全预算与抵押回报”:随Staking/委托规模及用户费分成提升而逐步显性化。我们构建三条情景曲线:保守情景假设仅加密原生衍生品与稳定币生态扩大,LINK以“高质量场景”份额稳步增长;中性情景加入美股/ETF/外汇/贵金属等Data Streams驱动的中高频应用,ARPU显著上行;乐观情景引入机构级跨境结算与多市场代币化(含基金NAV分发、托管与结算自动化),CCIP消息/价值转移量级上行,用户费与分润提升。指标方面建议跟踪:(1)Data Streams活跃通道与协议数;(2)CCIP单月跨链消息与价值转移规模;(3)PoR监控的资产规模;(4)Staking净流入与节点收益;(5)ICE/美股ETF类数据的订阅与调用频次;(6)Swift/DTCC等“标准型机构”落地里程碑。

六、潜在风险以及策略建议

尽管Chainlink 目前处于市场领先地位,但仍需关注潜在风险。第一,竞争格局变化。高频行情与交易所直连模式在特定赛道具备性价比优势,可能在某些场景侵蚀份额;第二,费用与价值捕获节奏不及预期。若Data Streams/CCIP的商业化曲线更平缓,LINK“现金流属性”显化将推后;第三,合规不确定性。跨境数据/外汇/证券化产品的管制与牌照要求可能影响产品上线节奏;第四,技术与运维风险。低延迟数据与跨链消息需要长期稳定的“防御纵深”与节点治理;第五,“LINK reserve”等媒体提及的新机制若未被官方系统性落地,其对二级市场供需的边际影响应谨慎对待,不宜在基准估值中高权重计入。

从投资者角度看,LINK 适合采取中长期持有策略,并通过分批建仓和定投方式降低波动风险。对于希望参与质押的投资者,4.3% 的年化收益率提供了额外回报,同时有助于减少流通量。对于项目方而言,应继续加深与金融机构和企业的合作,将 RWA 的数据源和结算机制进一步标准化,从而扩大应用范围。对于生态开发者,Chainlink 提供了稳定的数据与跨链服务接口,未来可在此基础上构建更多 DeFi、跨链应用和 RWA 产品。

我们将LINK(Chainlink)定位为“上链金融(Onchain Finance)通用基础设施+数据/互操作中枢”的核心资产,背后驱动来自三条长期主线:第一,数据与合规型预言机将贯穿从加密原生到传统资产上链的全流程,Chainlink已是事实标准(DeFiLlama等第三方长期显示在Oracles榜单中占据主导;媒体与研究机构的多项统计将其在全体预言机市场的份额估算在约46%–68%区间,在以太坊DeFi数据供给中的占比约在80%+量级);第二,跨链互操作层CCIP持续从公链走向机构级应用,从Swift到DTCC再到Solana落地,网络效应与标准化路径愈发清晰;第三,数据产品族群(价格预言机、Proof of Reserve、Data Streams、State Pricing等)与机构数据供给(ICE等)共同形成“高频低延迟+合规模块化”的产品矩阵,推动从加密原生资产扩张到美股ETF、外汇、贵金属和基金NAV等更广谱的传统资产数据。链上价值捕获方面,Chainlink的经济模型围绕“费用—服务—抵押—节点—生态回流”循环(Economics 2.0与Staking v0.2),辅以BUILD计划和媒体报道中提到的“LINK reserve”等供给侧安排,旨在把网络使用费与安全预算、生态增长耦合在一起,逐步提升LINK的效用与潜在现金流属性。综合机构级合作(Swift、DTCC、ICE)、多链覆盖、RWA与跨链需求爆发、以及Solana等非EVM生态的纳入,我们判断LINK在下一个周期仍具备β与α叠加的资产特征。

七、结论

综上所述,Chainlink 作为预言机与跨链基础设施的龙头项目,在 RWA 代币化浪潮中具备独特的战略价值。其价值捕获飞轮机制、LINK 储备回购模式和质押激励机制共同构成了坚固的经济模型。随着 RWA 市场规模逐渐扩大,Chainlink 的应用将覆盖更多金融场景,收入与代币价值均将持续增长。从估值角度看,LINK 相对其他市值靠前但缺乏应用支撑的代币仍显低估,未来存在显著补涨与重估空间。尽管存在技术、竞争与合规等风险,但从长期视角看,Chainlink 依旧有望成为链上经济的隐形赢家,推动加密行业与传统金融深度融合。

免责声明:本文章仅代表作者个人观点,不代表本平台的立场和观点。本文章仅供信息分享,不构成对任何人的任何投资建议。用户与作者之间的任何争议,与本平台无关。如网页中刊载的文章或图片涉及侵权,请提供相关的权利证明和身份证明发送邮件到support@aicoin.com,本平台相关工作人员将会进行核查。