撰文:陀螺财经

前几个月或许还要对稳定币予以解释,但来到如今,稳定币之热,已然无需多言。从规模来看,现有的稳定币规模已然达到 2885 亿美元,而在花旗银行的预测中,若稳定币年交易量接近法币流通速度,在基准情境下 2030 年发行量可达到 1.9 万亿,在牛市场景中甚至可达到 4 万亿美元。

在此背景下,随着美国稳定币天才法案的连锁反应,全球的稳定币浪潮方兴未艾,面对这万亿的市场,互联网巨头、金融机构、传统企业联袂登场,畅想着稳定币的故事,也急于获取第一份红利。

但从全球来看,地区与地区的节奏却截然不同。美国方面仍以强势之姿呈现引领之态,稳定币巨头们已然上桌大快朵颐,其他企业也大兴稳定币基建,而欧洲方面虽监管更早完善,却因区域特征发力较晚,直到日前银行才予以跟进。视角来到中国,面对过热的稳定币炒作,监管选择按下了暂停键。

美国:红利初步释放,企业战略大不同

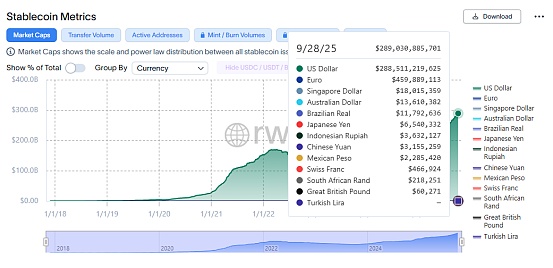

在稳定币乃至加密领域,美国的中心位置无任何地区得以比肩,这既是美国加密政策大变更的基础所在,也是特朗普战略布局的现实背景。从数据来看,美元在全球储备货币中占比约 60%,但美元稳定币在链上稳定币的份额占比达到 99%,足以看出,美元稳定币才是加密世界的硬通货。

链上稳定币币种分布,资料来源:Rwa.xyz

基于此,7 月 18 日,特朗普正式签署《指导与建立美国稳定币国家创新法案》,正式在联邦层面建立稳定币监管框架,也宣告着美国进入了 「私人可发币」 的货币新时代。喜提编制之后,几乎所有嗅觉灵敏的企业都开始向稳定币进军。美国银行、花旗、摩根大通等超过 10 家银行宣布将探索稳定币业务,科技企业如谷歌、Meta、X 先行布局,而沃尔玛、亚马逊等零售企业也正蠢蠢欲动。

法案生效已过 2 月,美国稳定币市场不但未冷,反而更热。从监管来看,主管机构 CFTC 与 SEC 分别提出 「加密冲刺计划」 以及 「Project Crypto」,不仅为加密资产提供了更具方向性的路径发展战略,更以现行立法与监管框架形成组合力量保障政策延续性。

企业侧而言,稳定币巨头已然吃到了合规的第一口螃蟹。稳定币第一股 Circle 虽然半路折翅,但仍从上市时备受争议的 70 亿美元估值跃升为 293 亿美元的庞然大物,股价也从 31 美元的发行价来到 126 美元,暴翻 3 倍。规模最大的稳定币 USDT 母公司 Tether 在今年第二季度以 99% 的利润率盈利 49 亿美元后,希望通过私募融资的方式,出让 3% 的股权以换取 150 亿至 200 亿美元的资金,若该笔筹资完成,Tether 的市值将达到骇人的 5000 亿美元,这也意味着加密货币巨头估值将首次与 SpaceX 和 OpenAI 等全球最大的企业相媲美。值得一提的是,OpenAI 在上一轮融资的估值为 3000 亿美元。技术上也有新进展,Tether、Circle、Stripe 纷纷为稳定币自建区块链,掀起了通用型区块链转向垂直领域专用链的浪潮。

美国的银行则要更为谨慎,虽持续推进,但多未发布明确时间表,仅有数字资产银行 Anchorage Digital 正式推出了合规稳定币 USDtb。

科技企业就更令人玩味,企业间的战略也因差异化的立场显出不同。PayPal、Ripple 等币圈老玩家的稳定币已然初成规模,寄希望在运营与生态方向持续演进;加密 「新手」 谷歌于 9 月 16 日宣布推出一项全新的开源支付协议,其中与 Coinbase、以太坊基金会等加密公司合作强化对稳定币的支持,也宣告谷歌正式进入稳定币领域;初创企业 WLFI 在 「特朗普」 的树荫下乘凉,USD1 也有了 20 亿美元的规模。

与上述企业不同,Meta 却因 「二进宫」 饱受监管质疑。早在今年 5 月,Meta 就被传出与多家加密基础设施公司展开初步接触,探索将稳定币作为支付解决方案用于 Facebook 和 WhatsApp 上的内容创作者收入结算。机制上 Meta 将与多个稳定币发行方进行渠道合作,虽然不介入储备与清算环节,但仍然秉持着全流线的把控。而这一模式带来的影响是在 6 月,扎克伯格收到了来自美国参议员伊丽莎白・沃伦与理查德・布卢门撒尔的质询信,质问 Meta 是否在借合作名义绕道重启私人货币,这一举措也折射出了监管对 Meta 前科的担忧。在此前,Meta 曾经发起过两次创新货币战略,一是 「大梦一场」 的 Libra,作为首个挑战官方货币主权的类稳定币,在愿景期间就被监管扼杀在摇篮之中,二是 2020 年继承了 Libra 遗志的 Diem,尽管从锚定一篮子法币转而挂钩单一美元,但也仍难逃各地对于其 「影子银行」 的质疑,最终于 2022 年被以 2 亿美元的价格出售给了加密银行 Silvergate。有趣的是,在 1 年之后,Silvergate 也宣布了关停。

整体而言,美国在确立加密资产的合规定位之后,围绕稳定币的产业呈现出加速融和发展趋势,传统机构布局明显增多,发行、托管主体都在不断增加,新增主体多集中于大型企业,既有基于防御性战略的银行,也有主动寻求市场的科技企业,为产业赋能的传统企业也有涵盖,而初创公司要入驻这一赛道,资源禀赋是硬性要求。

欧洲:跟进速度缓慢,主要银行开始采取行动

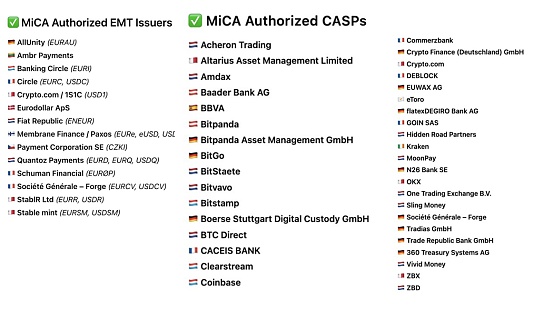

此前曾提到,欧洲是最早提出系统性加密资产监管框架的地区,实际上,现有所有已完成监管覆盖的国家地区在制定加密资产监管时都曾借鉴过欧洲的经验。2024 年 12 月 30 日,欧盟《加密资产市场监管法案》(MiCA)正式生效,适用于 27 个欧盟成员国以及挪威、冰岛和列支敦士登,30 个国家将在过渡期内根据 MiCA 制定或修改国内立法,最迟于 2026 年 7 月 1 日完成。

在 MiCA 框架中,欧洲证券和市场管理局(ESMA)以及欧洲银行管理局(EBA)是两大主要建构机构,负责技术标准制定与司法解释。框架中对稳定币有明确的监管要求,一是发行前的授权许可;二是信息披露义务,发行商强制发布白皮书;三是需持有一定自有规模与储备资产,锚定一篮子资产的稳定币发行商,MiCA 要求其持有的自有资金不低于 35 万欧元或过去 6 个月储备资产平均值的 2%,值得注意的是,对于与单一法币挂钩的稳定币发行商,MiCA 没有自有资金和储备资产要求。

虽然监管走在前列,考虑到欧洲非常分散的加密市场与高昂的监管成本,欧洲加密产业发展在全球加密领域影响力有限,反而更突出其技术属性。从稳定币来看,锚定欧元的稳定币规模仅有 4.6 亿美元,但仍是除美元外最大的稳定币市场。仅从牌照角度而言,欧洲获牌难度要显著低于美国、中国香港等地区,也因而成为了诸多加密企业的合规储备地。根据 Circle 欧盟政策总监 Patrick Hansen 披露,截至今年 7 月,已有 14 家稳定币发行方与 39 家加密资产服务商获批从事加密资产业务。

在稳定币方向,美国对欧洲的影响非常之大。在美元稳定币之前,欧洲的聚焦重点更多在于其 CBDC—— 数字欧元上,早在 2023 年 6 月,欧盟委员会就提出了数字欧元立法草案,但这一战略推进可谓龟速,直到今年才与私营部门合作迈入试点。但就在今年 3 月,由于欧盟 TARGET2 支付系统发生故障,让公众对于数字欧元的信任度大打折扣,叠加原本就有的隐私考虑,这一计划陷入停滞。随着美元稳定币进入快车道,欧洲的态度明显有所改变,由于美元稳定币会对数字货币竞争力格局造成影响,数字欧元规划也有望加快,欧洲央行表示将于明年开展新一轮数字欧元实验,探索数字欧元可实现的功能。

除了数字欧元外,欧元稳定币也成为了银行所瞄准的赛道。就在本月,ING、Banca Sella、KBC、Danske Bank、DekaBank、UniCredit、SEB、CaixaBank 及 Raiffeisen Bank International 等九家欧洲主要银行将联合推出受 MiCA 监管的欧元稳定币项目。据悉,该项目将由设立在荷兰的新公司运营,受荷兰中央银行监管。稳定币预计于 2026 年下半年首次发行,旨在提供全天候、低成本的跨境支付服务,以增强欧洲在数字支付领域的战略自主性。

欧洲主要银行的动向折射出地区的政治态度,总体来看,本就在数字货币市场不占优势的欧洲,迫于美元稳定币的冲击,不得不采取了战略跟随策略,但数字欧元进展缓慢,欧元稳定币份额又过小,处于相对被动的局面。从企业端进行分析,除了银行采取行动外,其他欧元稳定币发行机构声量有限,且同样呈现出头部集中效应,仅 Circle 一家发布的 EURC,规模就达到 2.97 亿美元,占据欧元稳定币 63% 的份额。但值得注意的是,相比于美元稳定币的高门槛,在欧洲,初创企业也有机会进入该赛道。

中国:以香港为核心,面对两地监管差异性掣肘

从政策角度,香港监管秉持着技术中立原则,对技术应用保持开放度的同时严格防范系统性风险溢出。香港《稳定币条例》于8月1日正式生效,并针对新条例监发布了一系列配套监管文件,包含《持牌稳定币发行人监管指引》咨询总结及该指引;《打击洗钱及恐怖分子资金筹集指引(持牌稳定币发行人适用)》咨询总结及该指引;与发牌制度及申请程序相关的《稳定币发行人发牌制度摘要说明》;《原有稳定币发行人过渡条文摘要说明》。

政策虽严,但在中国市场,产业未动,概念先行是常态。在《稳定币条例草案》推出之时,市场就掀起了一场叙事之风。上市企业,只要与稳定币概念扯上关系,个股就可获得惊人的涨幅,国泰君安国际、中国三三传媒、耀才证券、云锋金融、欧科云链、四方精创等今年累计涨幅均超 100%。

正因如此,早在条例生效前夕,香港金融管理局不止一次给稳定币降温,但仍然难以阻止市场对于稳定币的追捧。根据要求,金管局将在 2025 年 8 月 1 日至 9月 30 日期间接受首轮稳定币发行人牌照申请,据香港金管局发言人表示,截至 8 月 31 日,向金管局表达意向申请稳定币牌照的共有 77 宗,涵盖银行、科技企业、证券/资产管理/投资公司、电商、支付机构、初创/ Web3 企业等多类机构。

在角逐名单中,除了京东币链、圆币创新科技、渣打银行联合体等原有发行人外,以蚂蚁国际、等为首的互联网巨头,中银香港、交银香港、建设银行(亚洲)、信银国际等在内的多家中资银行在港分行及中资券商在港分支机构也都跃跃欲试。

然而,正当一切欣欣向荣之际,监管却给稳定币按下了暂停键。最初是香港监管机构对于 KYC 的严格要求使获牌标准向大型银行倾斜,之后是香港当局多次提示的把首批稳定币牌照范围缩小为三到四家,随后路透社爆料称中国证券监管机构已建议一些本地券商暂停其在香港的现实世界资产(RWA)代币化业务。而就在最近,监管进一步趋严。根据财新报道,互联网平台、中资券商、中资银行等在港机构均被要求暂缓涉及加密资产的各类业务,包括投资、交易、发行 RWA、稳定币等。据 Foresight 援引知情人士的消息,内地监管部门向金融机构传达了相关指导意见,要求机构在涉及稳定币的业务和表述上保持低调,不可过度宣传或制造舆论热点,并需严格做好内部研究与舆情管理。在此背景下,原先积极跟进稳定币牌照的中资金融机构都暂停了该项业务的推进。

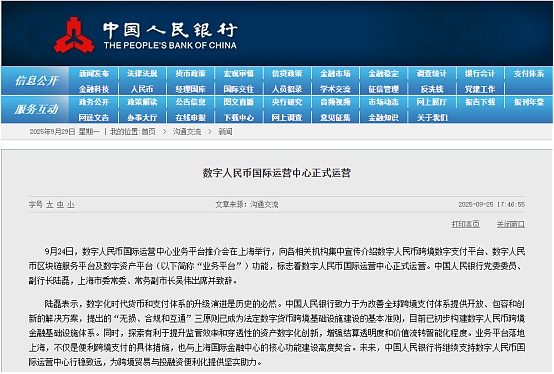

非常微妙的是,同一时间,沉寂已久的数字人民币又有了声量。9 月 24 日,数字人民币国际运营中心正式运营,中国人民银行党委委员、副行长陆磊表示数字化时代货币和支付体系的升级演进是历史的必然。据官方披露,数字人民币国际运营中心负责建设运营数字人民币跨境和区块链基础设施,推进与境内外金融基础设施的跨境互联互通,推进数字人民币的国际运营与金融市场业务发展。

强行赋予相关性有牵强的成分,但结合上述种种,仍然可以看出国内高层对于稳定币以及加密资产非常之谨慎,甚至带有一定负面抵触情绪,因此对于赛道炒作与机构参与高度关注,而在面对当前的数字货币冲击,国内更倾向于以数字人民币这一正统法币予以应对,而非放任在港稳定币自由发展,实际上,此举也在一定程度上打破了市场对于人民币稳定币的幻想。

目前,中国稳定币的发展需高度聚焦于香港,但香港地区的申请主体又被国内的监管所影响,因而面临较大的不确定性,按照现有情形而言,首批牌照获得者应以外资银行与券商为主。

尾言

当然,除了中美欧三大地区,日韩、新加坡等领域同样在稳定币领域发力,但总体而言,由于三大地区覆盖规模最广,相对影响力也最大,价值相应也更高。从现状进行分析,美国的监管红利还未释放完全,后劲十足,欧洲虽有跟进,但仍被动,且在数字欧元与欧元稳定币间摇摆不定,战略坚定略有不足,中国潜力最大,但由于两地监管的差异性,亦有进退两难之象。考虑到美元稳定币的绝对地位,美国数字货币的基本盘难以撼动,其他地区只能依托现有市场以差异化破局,国际间的数字货币定价权之争,似乎还远未到白热化之时。

免责声明:本文章仅代表作者个人观点,不代表本平台的立场和观点。本文章仅供信息分享,不构成对任何人的任何投资建议。用户与作者之间的任何争议,与本平台无关。如网页中刊载的文章或图片涉及侵权,请提供相关的权利证明和身份证明发送邮件到support@aicoin.com,本平台相关工作人员将会进行核查。