作者:罗汉论道

在web3技术所设想的去中心化理想国中,信息的准确性始终是重中之重,是一个无信任(trustless)的世界良好运作的基本保障。于是,在区块链生态中,一种名为预言机(oracle)的组件便被寄予了促进信息交换的厚望。我们今天介绍的研究即着眼于区块链中的预言机难题,窥探web3技术在现实世界中面临的困境及破局之法。

Oracle,译为“神谕”,源自拉丁语 ōrāre,意为“说话”,或指代传达预言的人或事物。

古希腊最重要的神谕当属德尔斐箴言(Delphic maxims)。当前我们或许最熟知的是以 Oracle 命名的数据库服务供应商甲骨文公司(Oracle Corporation)。此外,在统计学习与高维统计理论中,Oracle 也被用作命名一种理想化的估计量。

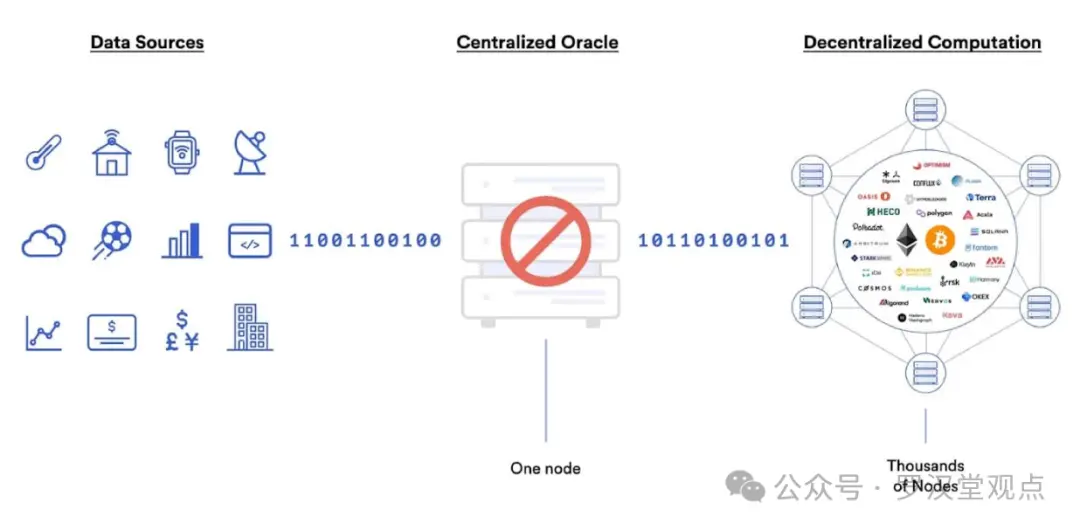

不过,今天我们要讨论的“神谕”是区块链生态中的一种关键基础设施(又译作“预言机”)。从定义上讲,预言机是一种将区块链外部信息写入区块链内部的机制,是连接智能合约与现实世界的桥梁。

前段时间,来自康奈尔大学 Johnson 商学院的丛林教授主讲了一场罗汉论道,从区块链预言机所面临的难题谈起,引入了一个全新的概念:预言机不可能三角(Oracle Trilemma)。他认为任何一个预言机系统都无法同时满足以下三个特征:

去中心化(Decentralization)

真实性(Truthfulness)

可扩展性(Scalability)

随后,丛林教授分享了在当前技术背景下如何缓解这一难题,并针对去中心化技术的局限,以及中心化与去中心化生态的结合进行了探讨。

区块链生态并不“开放”

尽管以比特币,以太坊等为代表的开放区块链向所有人敞开了大门,但其生态系统本身仍是封闭的。换句话说,尽管我们可以自由地加入到这两个生态中,但比特币与以太坊之间并没有一个天然存在的桥梁。

事实上,对于任意两个数字平台来说,在我们人为地引入一种沟通渠道之前,平台之间默认都是没有交互的。这种交互的缺失不仅存在于平台与平台之间,也广泛存在于平台与现实之间。

不妨设想一下,两个人在以太坊上签署了一份智能合约,打赌明天的天气状况。我们十分清楚:只有真实的天气状况在现实世界被揭露之后,这份合约才能够进行下去。为了推动合约的执行,我们需要将现实世界 (off-chain) 的信息带到以太坊 (on-chain) 之中。正是由于这种生态间的相互独立,我们认为区块链尚不够“开放”,因此需要预言机及预言机网络来促进信息的交换。

在实践中,预测市场平台 Polymarket 依托 UMA (Universal Market Access) 协议的预言机系统取得了相当成功的表现,这一去中心化的机制为我们带来了一种出色的加总信息的方式。我们还看到预言机行业正在与 SWIFT,Google Cloud 等传统金融机构进行合作,也观察到从业人员正在进行一些有趣的尝试,例如如何将 AI 代理引入预言机网络,自动收集现实世界的信息,以及如何制定链与链之间交互的标准以促进交流。

从区块链预言机的难题谈起

接下来,我们将首先介绍预言机难题的详细背景,并回顾预言机行业为解决这一难题所历经的发展历程。

正如我们前面所讲,单个区块链是一个孤立的系统,其本身并不具备获取外部数据的权限,我们需要预言机为区块链带来信息。之所以将其称作“难题”,是因为我们无法确保这些外来的信息是准确可靠的,尤其是当我们过度依赖中心化的预言机的时候。当然,这并不是在贬低中心化的预言机,事实上它们在部分领域的表现相当优秀。但在许多情景中,我们仍然希望有一个去中心化的系统。

从经济学的角度来看,我们并不是要特意推崇某种形式。如果去中心化的系统能帮助我们达到既定的目标(如准确、公平、包容等),那我们自然乐意接受它。而且,就目前的观察来讲,我们的最优选择更有可能是中心化与去中心化系统的结合。但无论如何,此刻我们应该多关注业界所提出的去中心化结构,以及他们所取得的进展。

需要注意的是,去中心化的预言机网络仍然存在许多问题,比如预言机节点之间可能会达成合谋,又比如存在多重均衡并缺少充分的沟通时,我们无法确定自己会走向何方。在实践中,我们也见到过诸多由去中心化的预言机网络引发的事故,如 bZx 预言机攻击事件、Pyth BTC 价格异常事件等。正因如此,我们需要更好地理解预言机网络的优势与局限。

什么是预言机不可能三角

我们将引入一个全新的概念:预言机不可能三角。

大家或许听说过一个类似的概念,叫区块链不可能三角,即一个区块链公链无法同时满足去中心化(decentralization),安全性(security)和可扩展性(scalability)三重特征。

我们认为这一全新的概念提出了一个更具挑战性的难题。我们知道对于区块链来说所有的信息都在链上,比如比特币,所有的交易信息都可在线上获得,因此信息的验证并不是那么困难。

但对于预言机网络来讲,我们需要加总大量来自区块链生态外部的信息, 这意味着我们首先需要担心这些信息是否可以信赖。其次,我们需要思考以何种方式来加总并报告信息,上传至区块链中。

要解决这些问题,我们需要精妙的机制设计与信息设计来提供正确的激励,这也正是经济学家在这一领域的优势。

具体来讲,预言机不可能三角指的是任何一个预言机系统都无法同时满足去中心化 (decentralization),真实性(truthfulness)以及可扩展性(scalability)三重特征。

我们可以思考一个简单的例子:假设这里存在一个基本的事实,但预言机网络中的任何一个节点都无法完美观测到这一事实,单个预言机的观测会受到噪声的干扰。

但当预言机的数量足够多时,我们假设观测的均值将足够接近真实值。在观测到各自的信号之后,每一个预言机需要决定向系统报告何种信息, 它们可以诚实地报告自己的观测值,尽管这与真实值存在偏差,它们也有可能撒谎,毕竟只有它们自己才清楚自己的观测。在接收到所有预言机节点的报告后,系统会将所有的信息进行加总,从而给出最终的预测。

上述的三个特征是在理想状态下我们希望预言机网络能够具备的性质,但不妨设想一下,假设我们的预言机网络已经满足了去中心化和可拓展性,大量的预言机节点将向系统报告信息,这导致单一节点的如实报告为整个系统带来的边际贡献微乎其微。而当部分预言机获取信息的成本过高 时,它们自然而然会产生搭便车的想法。出于这一担忧,加总信息的真实性并不是唯一的均衡状态。类似的,其余两种情形也可以得到论证。

欧阳书淼(牛津大学):当预言机节点的数量足够多时,根据大数定律,噪声项将相互抵消掉,以确保我们能够得到一个精确的信号。从这一角度来看,是否有可能平衡信息的准确性与系统的规模?

我们能否解决难题

作为经济学家,我们将用经济学独特的方式来尝试解决这些(强形式)难题。

第一,架构创新可在一定程度上缓解去中心化与可拓展性之间的矛盾。我们刚刚提到在链上加总所有信息的成本是相当高的,但如果我们能够让预言机网络在链下完成信息的报告与加总,仅将最终的加总信息上传到区块链,这一过程的成本将大大降低,从而保证了可拓展性。更重要的是,成本的降低将带来更为积极的结果:更多的预言机节点愿意参与到区块链生态中,从而推动去中心化。

第二,引入预警机制可以同时加强真实性与可拓展性。具体来讲,当生态的参与者认为当前的加 总信息与真实值相去甚远时,我们允许其发出预警。随后,可信但验证成本较高的第三方可对警 报进行验证或驳回。如果该警报被判定为有效,参与故障的预言机将受到惩罚,而发起预警的一 方将得到奖励,反之亦然。这一机制可以巧妙地平衡成本,风险与激励,从而使信息的真实性得 到保证。不过,由于我们往往假设成本高昂的验证机制的确存在于此,且难以被操纵,对可信第三方的依赖自然成为了这一机制的局限。

第三,当前区块链的激励设计几乎都是静态的,而作为经济学家,我们更习惯于思考动态的激励结构。设想一下,当加密货币寒冬到来时,token的价值降低,其所能提供的激励是有限的。通过引入合适的动态激励,我们希望各个预言机节点能够在"寒冬"维持良好的表现,因为它们清楚自 己此刻建立起的声誉将在未来带来可观的回报。如此一来,动态机制设计便可以解决去中心化与真实性的问题。

不过,即便完全解决了预言机不可能三角,我们还是不能从根本上消除区块链的安全隐患,更无法保障生态系统的长期可持续性。区块链预言机在技术和经济学层面均存在诸多脆弱性,我们需要健全的架构设计和机制设计来完善这些漏洞。

预言机网络的前景如何

除提供数据之外,预言机网络还可以通过多样化的方式与金融、贸易等行业进行集成,与预言机网络的集成也将影响区块链及协议的性能、稳定性及互连性。

举例来说,丛林教授近期的研究分析了自2021年初至2024年11月期间的4988个DeFi协议,以评估预言机集成带来的影响。他们发现与去中心化预言机网络集成的协议在集成完成后的第一个月内,协议资产增长了75%,市值增长了43%。这一效果在应用上线前就完成集成的协议中尤为显著。

展望未来,预言机网络为学术研究和产业发展勾勒出了前景广阔的方向。总的来看,预言机不可能三角仍是核心挑战,未来的研究应优先开发在可扩展系统中保证真实性的递归激励机制,而完全的去中心化或许并非是我们的终极目标,融合中心化与去中心化要素的混合架构或许能够更优 地平衡速度、成本与安全性。此外,探索高效、稳健的治理模式对于解决预言机不可能三角、构建长期可持续的治理架构至关重要。

陈龙(罗汉堂):我非常欣赏为机制设计与科技的结合做出努力的经济学家。当今关于web3的研究让我回想起上世纪七八十年代,那时大量的量化从业者来到了华尔街。但我认为,这与今日这个领域存在的一个根本区别是:当前的web3是更具革命性的,他们想要创造一个无信任的世界,从而替代当前以制度为主导的世界。我有三个问题以及最后一点评论:

第一,你刚刚提到你并不是去中心化系统的拥护者,你想要确保这些系统是真正有效的。通过你多年的研究与观察,你认为除了DeFi之外,这一领域真正的进展有哪些?

第二,你能否想象出除了加密货币之外的另一种有用的去中心化的世界?并且这样一个世界是我们真正需要的。如果这样的世界真的存在,它应该是何种样貌?或者说未来将是中心化与去中心化世界的结合,那两者的边界又在哪里?

第三,你所谈论的预言机网络的影响到底有多大,它会带来应用层面爆发式(或相当高)的增长吗?去中心化的系统似乎最终还是要融入到这个中心化的世界中,这样来看,预言机所带来的边际提升是否十分有限?

最后我还有一点评论。我认为正如你向我们所展示的那样,值得信赖的数据仍是十分重要的,而这与当前世界的制度背景是密切相关的。我认为无信任的世界离我们仍然十分遥远,或者说,这种去中心化的系统终究只是对于我们现实世界的一种补充,而不是一种替代。而最能从中受益的领域会是能够将二者相得益彰地结合的领域。

丛林:你的评论实际上已经回答了你的问题!首先是关于进展的问题,与生成式AI相比,DeFi及去中心化系统的进展实际上是十分缓慢的。我认为至今为止最成功的应用是稳定币(stablecoin),尤其是在一个多极化的世界中,它们有维持增长的潜力。

此外,政府与各种机构似乎并不完全反对稳定币,甚至于说他们对此持有的态度比央行数字货币更加开放。另一个例子是去中心化交易所(DEX),尽管从规模上看它们还不成气候,不至于达到能够挑战传统交易所的地步,但它们所引入的机制相当有趣,这些新兴的应用都是相当活跃的。而且我认为现实世界资产的代币化一定是件大事,不管我们应用中心化还是去中心化的系统,预言机网络都是十分相关的。

关于第二个问题,事实上我也很难想象出一个完全去中心化的世界,不过这一点对于经济学家来说实际上是很符合直觉的。我们知道所有事都是关于取舍的,不管是中心化还是去中心化,它们都有各自的优势与缺点,而我们大概率会得到一个最优的内点解。这一点肯定没办法讨好那些区块链狂热爱好者,他们肯定希望"为了去中心化而去中心化"。这样的群体总归是有的,但我对他们颠覆任何市场力量的能力持怀疑态度。我认为人终究还是由激励驱动的,如果中心化的系统是有帮助的,为什么不留下它们呢?从这个意义上讲,我所能想象到的是一个伴随着web3成长的,虚拟化程度更高的世界。

最后,鉴于我们所考虑的是中心化与去中心化系统的结合,我认为预言机网络的影响还是相当大的。中心化的系统有不少问题,比如市场集中度太高,单个数字平台拥有的市场权力太大等等。近期我们看到京东引起了大量公众的关注,平台表达了他们对于外卖员极大的诚意。但从经济学的角度来看,在一个平台成长为垄断势力之后,我们谁也无法保证其不会回过头来压榨员工,供应商以及消费者。

我认为去中心化的结构正是解决这一问题的一种方式。否则,我们将不停地讨论反垄断问题,不得不将一个大平台拆分,从而失去规模给我们带来的效益。

从这种意义上讲,我认为如果我们处于一个混合的模式中,预言机网络的作用将非常大,因为预言机是数字化的关键,而数字化是一个基本的议题。如果我们愿意相信一个哈耶克式的设定,即信息是非常局部化的,使用中心化的节点进行信息加总将是十分困难的,而这恰好为构建一个去中心化的系统提供了合理的动机。

陈龙(罗汉堂):我认为正确的方向是探索各个世界中无效率的缺点,并找到一种能够结合各自强项的机制

丛林:还有一点是,当我们考虑信息与信任时,我们甚至看到,即使在中心化的web2平台上都已经出现了去中心化的趋势。

举例来说,由于信息的爆炸,如今我们不再有可信任的、中心化的信息源了。此时,如何验证信息就成了一个问题,这对于整个社会的信息生产与加总是十分麻烦的。或者我们走web3的路,为信息源提供合适的激励,或者我们引入更多的监管与信息源的验证。

如果我们不加任何限制地放任平台生长的话,实话讲我不知道该如何相信这些信息,这对于一个社会来说绝对是个大问题。

唐博(香港科技大学):在你所介绍的预言机不可能三角中,你认为哪一条特征是最至关重要的?在一个中心化与去中心化结合的混合模式中,你认为哪些功能可以委托给中心化系统?哪些功能又必须保持去中心化?

其次,你认为当前将AI与预言机结合的主要挑战是什么?当两者纠缠到一起后,我们是否会遇到新的系统性风险或伦理困境。

丛林:我先回答第二个问题。我认为有一个能够不间断地监控与报告信息的AI代理是有用的,这种自动化的程序可以很好地替代我们的部分工作。

其次,当我们需要对一个系统进行压力测试的时候,我们可以借助AI代理进行仿真,这相较于传统的ABM方法也是有优势的,这一点不单单适用于预言机网络,还可以被应用于传统的经济形态中。

对于相关的研究来说,如果你的文章中同时有"AI"和"web3"两个流行词汇,考虑到我们这个专业比较保守,有人可能会讲"啊,你只是在追热点"。这种批评有时不无道理,但不管怎么说,我认为写一篇学术文章将二者联系起来还是有挑战性的。

不过对于业界来讲,我认为从业者正在探索AI与预言机的结合,尽管他们可能有点儿过于乐观,并且总是急着寻找下一个增长点。

但这也是为什么我一直相信经济学家可以参与到这个行业中,提供我们的见解。比如什么是真正的创新?什么在技术上可行,却在经济学上不现实?这都需要我们严谨的分析。

回到你的第一个问题,我认为我们关于去中心化的观点是一致的,"为了去中心化而去中心化"这条路大概率是行不通的。在此基础上,我认为可拓展性并不算十分困难,至少我们在技术层面有很多可以参考的经验。我个人的看法是:真实性更具挑战性,也更为重要。

不管是链下信息的质量,还是加总信息的机制,这些挑战都需要在当前的机制上做出改变,而当前我们太缺乏关于最优机制设计的思考,这对于经济学家来说是一个巨大的机会。互联网(dot-com)浪潮到来的时候,我们迟到了20年。如今面临新一轮的web3与数字网络浪潮,我认为此刻是一个绝佳的机会。

免责声明:本文章仅代表作者个人观点,不代表本平台的立场和观点。本文章仅供信息分享,不构成对任何人的任何投资建议。用户与作者之间的任何争议,与本平台无关。如网页中刊载的文章或图片涉及侵权,请提供相关的权利证明和身份证明发送邮件到support@aicoin.com,本平台相关工作人员将会进行核查。